基礎理学療法学|理学療法士国家試験問題|101問〜120問

第50回国家試験 午前29

遠城寺式乳幼児分析的発達検査表で、月齢と獲得している機能の組合せで正しいのはどれか。

第58回国家試験 午前38

筋力増強運動で正しいのはどれか。

第48回国家試験 午後31

脳卒中患者で大脳皮質の病変と比べて視床の病変でみられやすい症状はどれか。

第57回国家試験 午後23

Gowers徴候を生じやすい疾患はどれか。

第53回国家試験 午前21

研究に関する用語と説明の組合せで正しいのはどれか。

第50回国家試験 午前49

吸引操作の合併症として誤っているのはどれか。

第47回国家試験 午後49

合併症のない急性白血病患者の化学療法期間中にみられた症状のうち、運動療法が継続できるのはどれか。

第52回国家試験 午前28

関節を他動的に動かしたときの正常な最終域感と関節運動の組合せで正しいのはどれか。

第55回国家試験 午後48

歩行(80 m/分)に相当する運動強度に最も近いのはどれか。

第56回国家試験 午後25

CRPS(複合性局所疼痛症候群)のtypeⅠに認められずtypeⅡに認められるのはどれか。

第51回国家試験 午前42

呼吸機能検査で求められる値について正しいのはどれか。

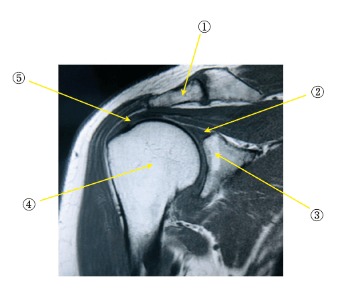

第47回国家試験 午後5

正常な肩関節のMRI(下図)に示す。

解剖で誤っているのはどれか。

第54回国家試験 午後23

継続的な持久力運動で低下するのはどれか。

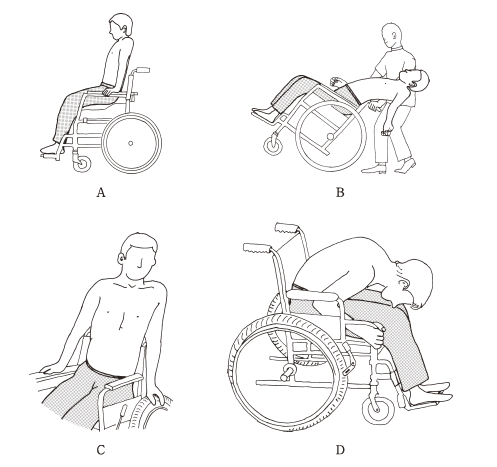

第52回国家試験 午前19

脊髄損傷患者の車椅子上での除圧動作を図に示す。損傷レベルの上位から下位への順序で正しいのはどれか。

第49回国家試験 午前25

脳卒中患者で内頸動脈系と比べて椎骨脳底動脈系の病変でみられやすいのはどれか。

第47回国家試験 午後46

遠城寺式乳幼児分析的発達検査で3歳未満で獲得されるのはどれか。2つ選べ。

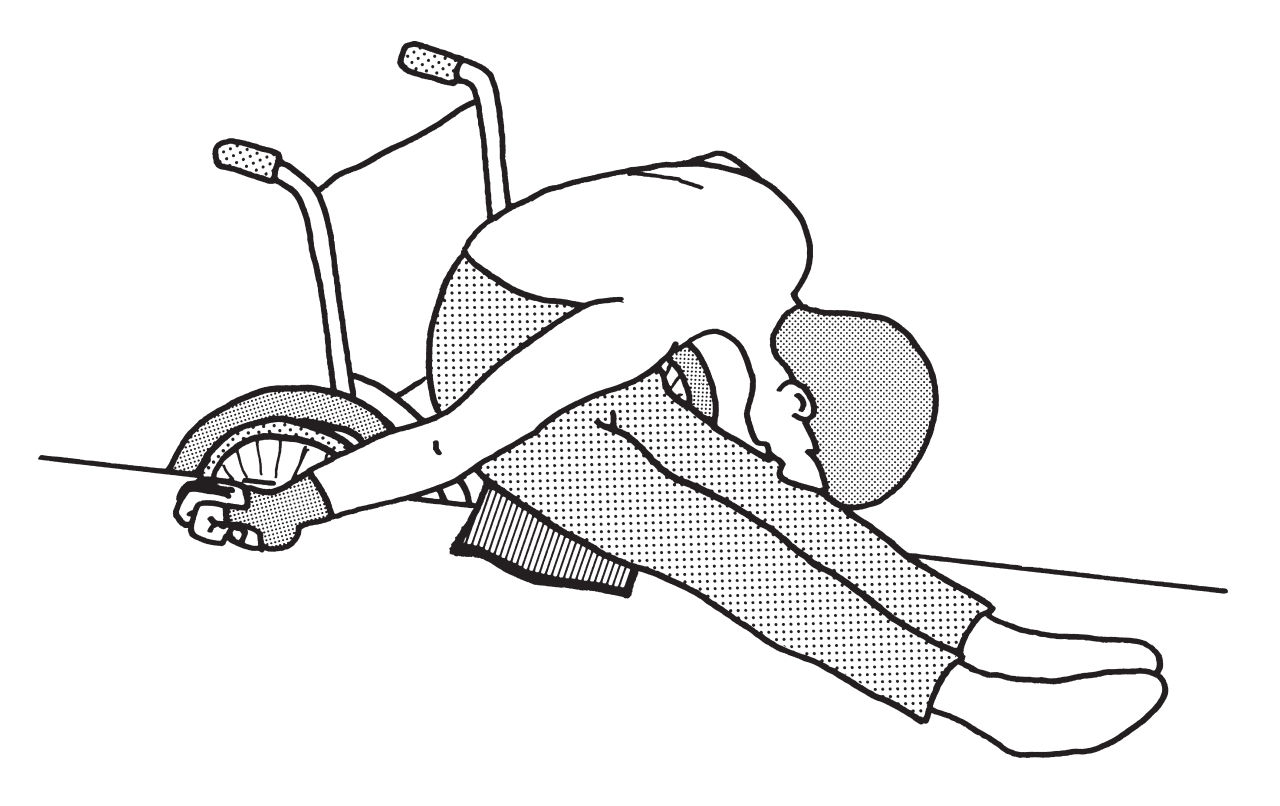

第57回国家試験 午前15

脊髄損傷患者のトランスファーボードを用いたベッドから車椅子への移乗動作を図に示す。

この動作を獲得目標とする機能残存レベルはどれか。

第55回国家試験 午前44

外反肘をきたしやすいのはどれか。

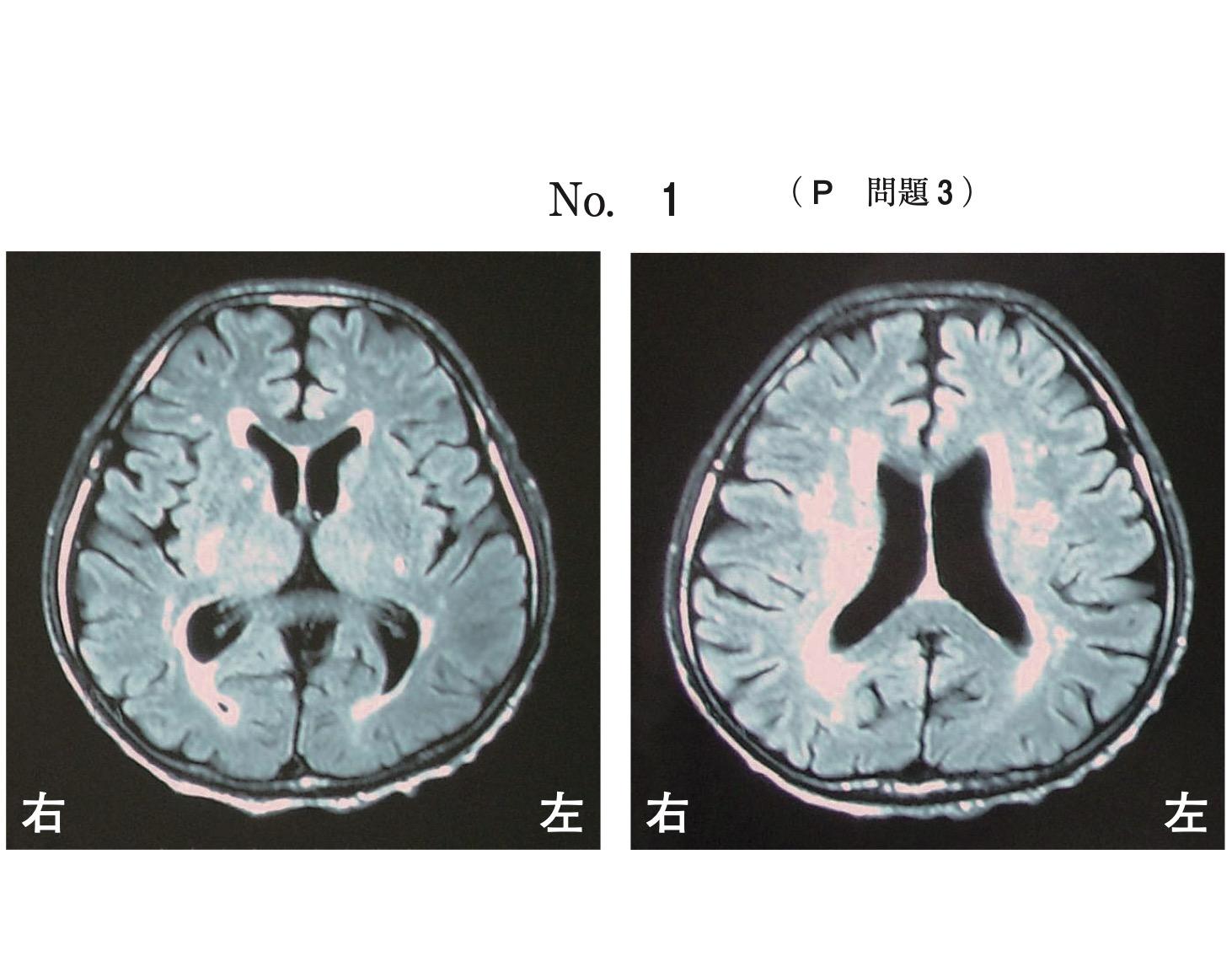

第58回国家試験 午前3

82 歳の女性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部 MRI の FLAIR 像(別 冊No. 1)を別に示す。画像所見で考えられるのはどれか。

第51回国家試験 午後31

骨粗鬆症性骨折が最も起こりやすいのはどれか。