理学療法治療学|理学療法士国家試験問題

第49回国家試験 午前41

心疾患に対する運動療法の効果として誤っているのはどれか。

第52回国家試験 午後43

心不全のない急性心筋梗塞患者の退院後運動指導として適切なのはどれか。

第53回国家試験 午後15

58歳の女性。5年前に子宮頸癌の手術を行った。2年前から右下肢にリンパ浮腫が出現し、弾性ストッキングを着用していた。1年前から安静臥位で右下肢を挙上しても浮腫が改善せず、皮膚が固くなり非圧窩性浮腫が認められたため、週1回外来で理学療法を実施していた。2日前に蜂窩織炎を発症し、現在、薬物療法中である。

対応として適切なのはどれか。

第56回国家試験 午後8

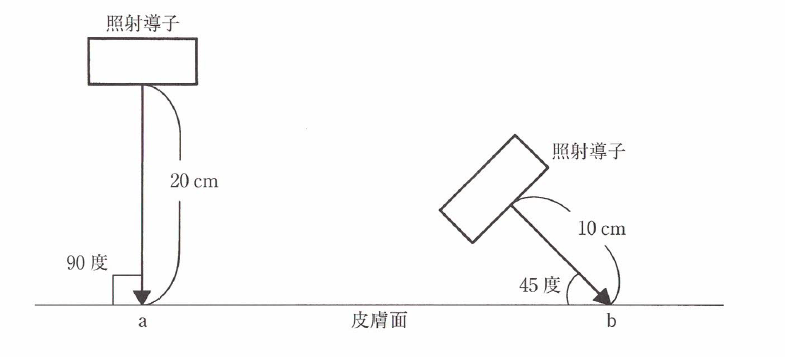

極超短波治療の図を示す。

aに対するbの照射強度はどれか。

第54回国家試験 午前40

超音波療法で正しいのはどれか。2つ選べ。(改)

第54回国家試験 午後13

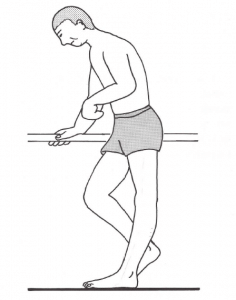

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。

立位歩行練習時の患側への対応で適切ではないのはどれか。

第47回国家試験 午前42

中等度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

第50回国家試験 午前37

尺骨神経麻痺による鷲手変形に対する上肢装具はどれか。

第49回国家試験 午前5

45歳の男性。脳出血による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。感覚障害は中等度。非麻痺側機能はおおむね良好。裸足での歩行は可能であるが、安定性が低下し速度も遅い。麻痺側の遊脚相で分回し歩行と強い内反尖足が出現する。立脚中期の膝ロッキングがみられる。

この患者に適した装具はどれか。

第52回国家試験 午後30

骨盤帯付長下肢装具の適合判定で正しいのはどれか。

第48回国家試験 午後47

筋萎縮性側索硬化症患者で安静臥位時のPaO2が60Torrであった。

呼吸理学療法で適切なのはどれか。

第51回国家試験 午後41

下肢装具とそのチェックアウト基準の組合せで正しいのはどれか。

第49回国家試験 午前27

Parkinson病のすくみ足を改善させる方法はどれか。

第47回国家試験 午後27

40歳の男性。運動療法を実施していたところ、心拍数が120 /分となった。

安静時心拍数が60/分であった場合のKarvonenの方法による運動強度(%)はどれか。

ただし、最大心拍数は220-年齢とする。

第48回国家試験 午前8

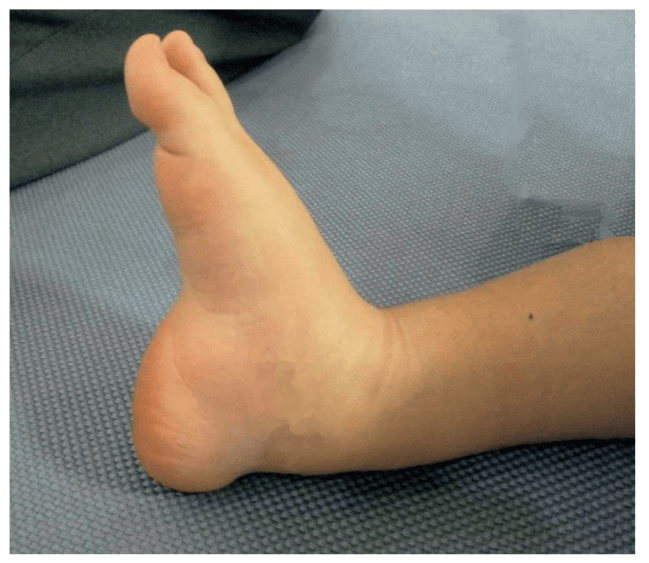

3歳の男児。先天性の腰髄髄膜瘤による二分脊椎。この男児の足の写真(下図)を別に示す。

この児の歩行改善に必要なのはどれか。

第52回国家試験 午前20

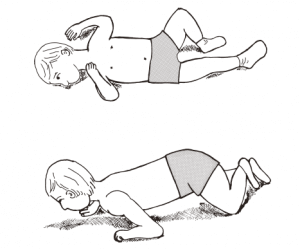

2歳の女児。痙直型四肢麻痺。臥位では頭部コントロール良好で、背臥位から腹臥位への寝返りが可能である。背臥位と腹臥位での様子を図に示す。

この時期に優先して行う理学療法で最も適切なのはどれか。

第52回国家試験 午前42

エネルギー蓄積機能によって大きな推進力を得る目的で使われる義足の足部はどれか。

第49回国家試験 午後44

トレーニングについて誤っているのはどれか。

第56回国家試験 午前14

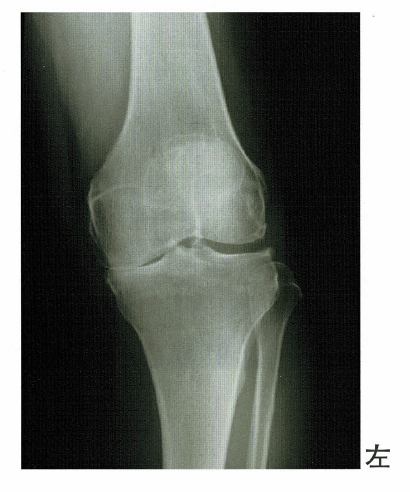

75歳の女性。左膝痛を訴え、関節可動域が伸展-10°、屈曲95°に制限されている。来院時のエックス線写真を下図に示す。

膝関節拘縮に対する治療で正しいのはどれか。

第51回国家試験 午後38

水中運動療法の作用と効果について正しいのはどれか。