平成28年度(第51回)理学療法士国家試験問題

第51回国家試験 午前1

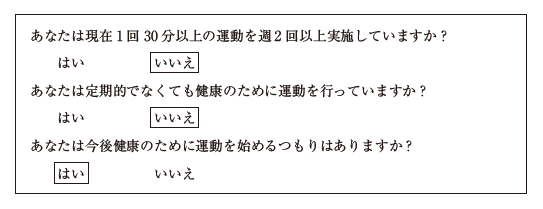

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しい方法はどれか。

第51回国家試験 午前2

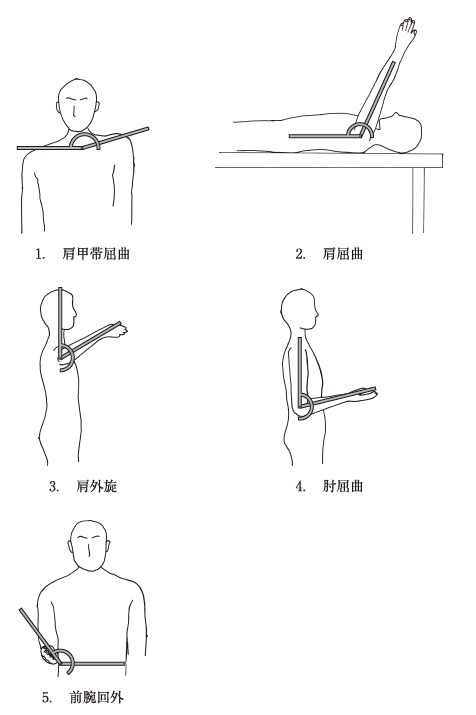

Daniels らの徒手筋力テストを図に示す。

段階5の抵抗を加える位置が正しいのはどれか。2つ選べ。

第51回国家試験 午前3

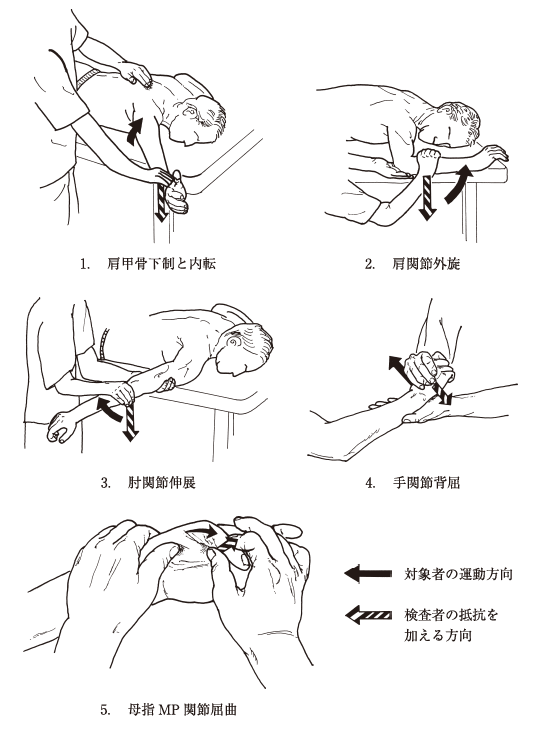

Daniels らの徒手筋力テスト(足関節底屈の検査)を図に示す。

正しいのはどれか。

第51回国家試験 午前4

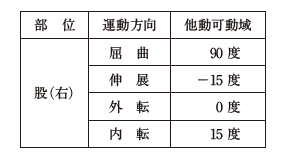

右股関節の可動域を表に示す。

予想される歩行時の特徴はどれか。

第51回国家試験 午前5

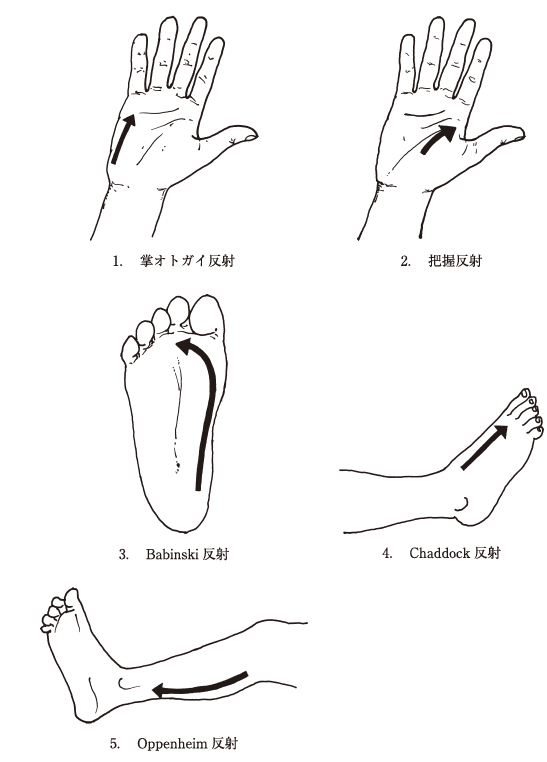

反射検査の刺激部位で正しいのはどれか。

第51回国家試験 午前6

6歳の男児。1か月前から左足部痛を訴えた。下図を別に示す。

最も考えられるのはどれか。

第51回国家試験 午前7

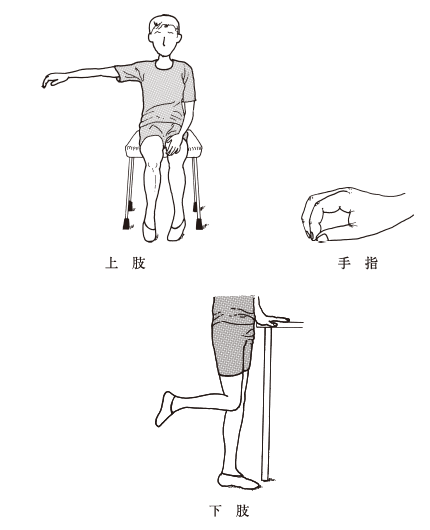

脳卒中右片麻痺の麻痺側運動機能についてBrunnstrom法ステージの検査を行ったところ、図に示す段階までの運動が可能であった。

評価の組合せで正しいのはどれか。

第51回国家試験 午前8

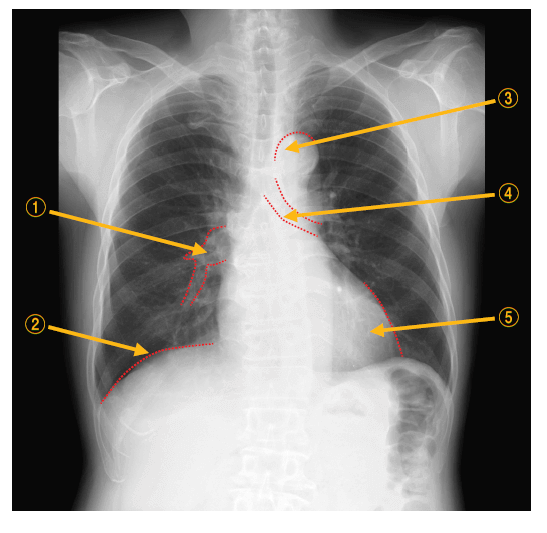

正常な胸部エックス線写真を下図に示す。

番号と解剖学的名称の組合せで正しいのはどれか。

第51回国家試験 午前9

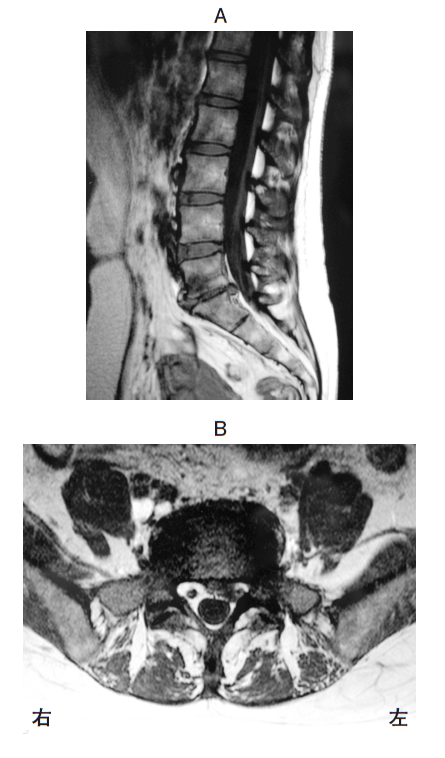

44歳の女性。1か月前から腰痛および左下肢痛を訴える。腰椎MRIの矢状断像(図:A)と水平断像(図:B)とを下図に示す。なお、水平断像は矢状断像で最も所見がある椎体間の高位のものである。

この患者にみられる所見はどれか。

第51回国家試験 午前10

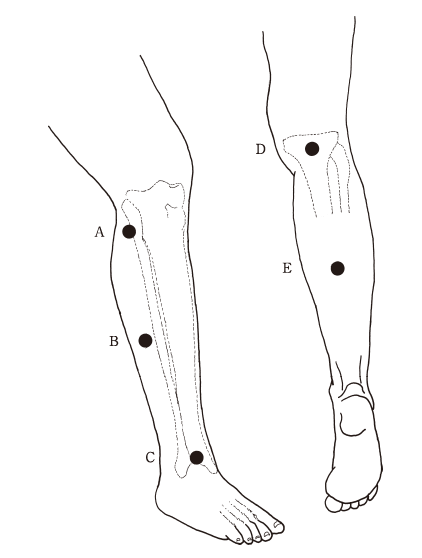

70歳の男性。15 年前の脳出血による右痙性片麻痺。右尖足に対して機能的電気刺激を行うこととした。

刺激部位として適切なのはどれか。

第51回国家試験 午前11

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS(Japan coma scale)Ⅰ- 1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。

適切なのはどれか。

第51回国家試験 午前12

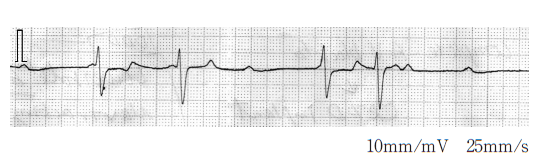

65歳の女性。慢性心不全。自宅でめまいと失神発作とを認めたため来院した。

来院時の心電図を下図に示す。

この患者にみられるのはどれか。

第51回国家試験 午前13

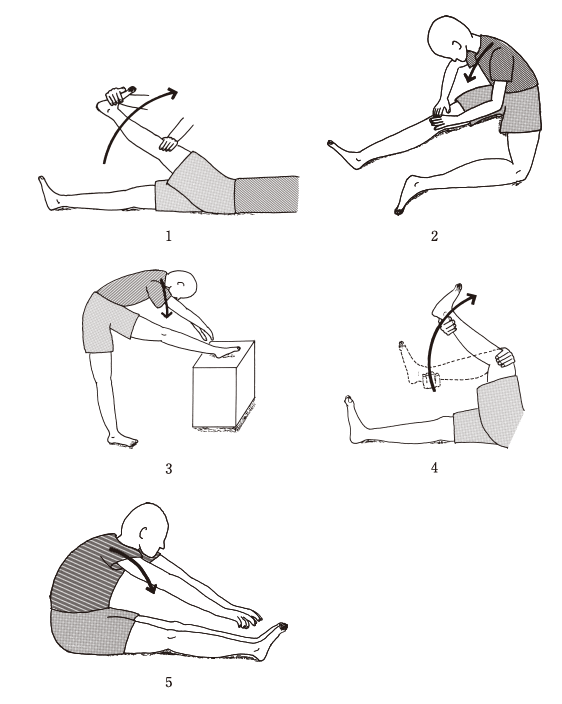

他の筋への影響を最小限にしてハムストリングスの伸張運動を行う場合、適切でないのはどれか。

第51回国家試験 午前14

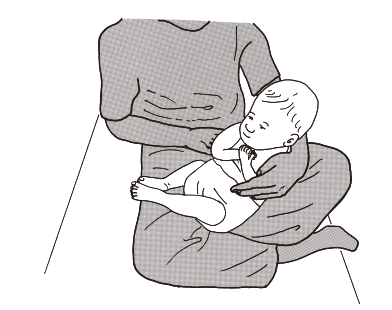

図のようなハンドリングを実施することで運動発達促進効果として期待されるのはどれか。

第51回国家試験 午前15

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。

理学療法で適切なのはどれか。

第51回国家試験 午前16

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルの脊髄損傷で四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位の保持と手すりを使用した立ち上がり動作は可能。食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守りが必要。衣服の着脱は介助があれば行える。自宅内は手すり歩行で移動し、屋外は車椅子移動。

Frankel分類はどれか。

第51回国家試験 午前17

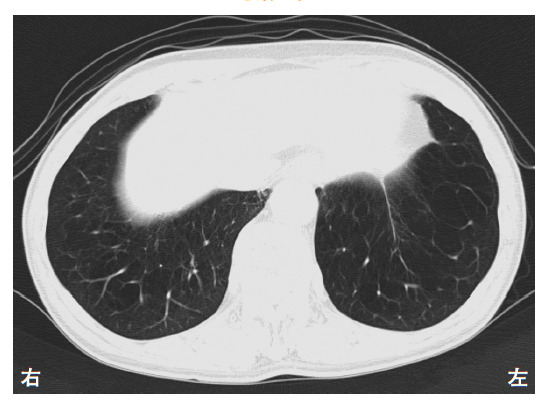

80歳の男性。胸部CTを下図に示す。

この患者で予想されるのはどれか。

第51回国家試験 午前18

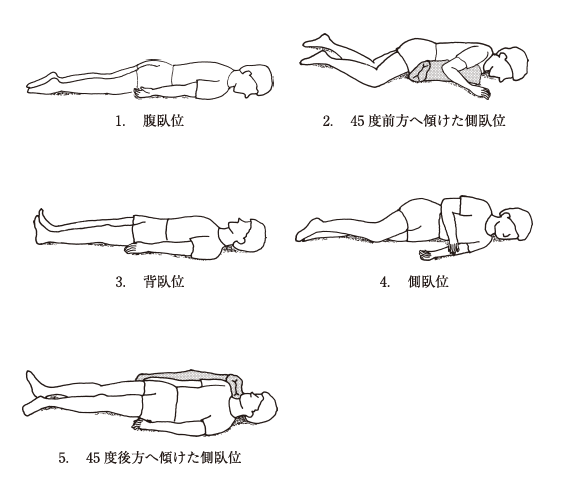

右外側肺底区の痰に対する体位排痰法体位(ドレナージ)で最も適切な体位はどれか。

第51回国家試験 午前19

24歳の女性。2日前に室内での火災に巻き込まれ救急搬送された。35%の範囲の熱傷と診断され入院中。意識は清明。顔面から前頸部も受傷し煤のような色の痰がでる。肩甲帯から上腕にかけては植皮が必要な状態。骨盤と下肢とに傷害はみられない。

この時期の理学療法として適切なのはどれか。

第51回国家試験 午前20

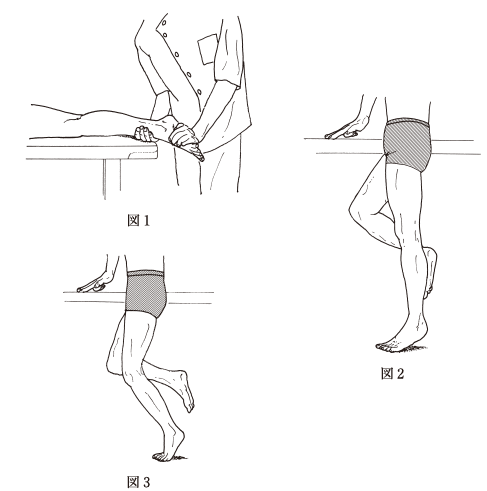

46歳の男性。健康診断で身長170cm、体重75kg、BMI 26.0、腹囲88cmであった。運動習慣に関するアンケートで以下のように回答した。

この段階の対応として最も適切なのはどれか。