理学療法治療学|理学療法士国家試験問題|21問〜40問

第50回国家試験 午後37

カナダ式股義足で誤っているのはどれか。

第53回国家試験 午後45

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ5 (厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)に対する理学療法で優先度が高いのはどれか。

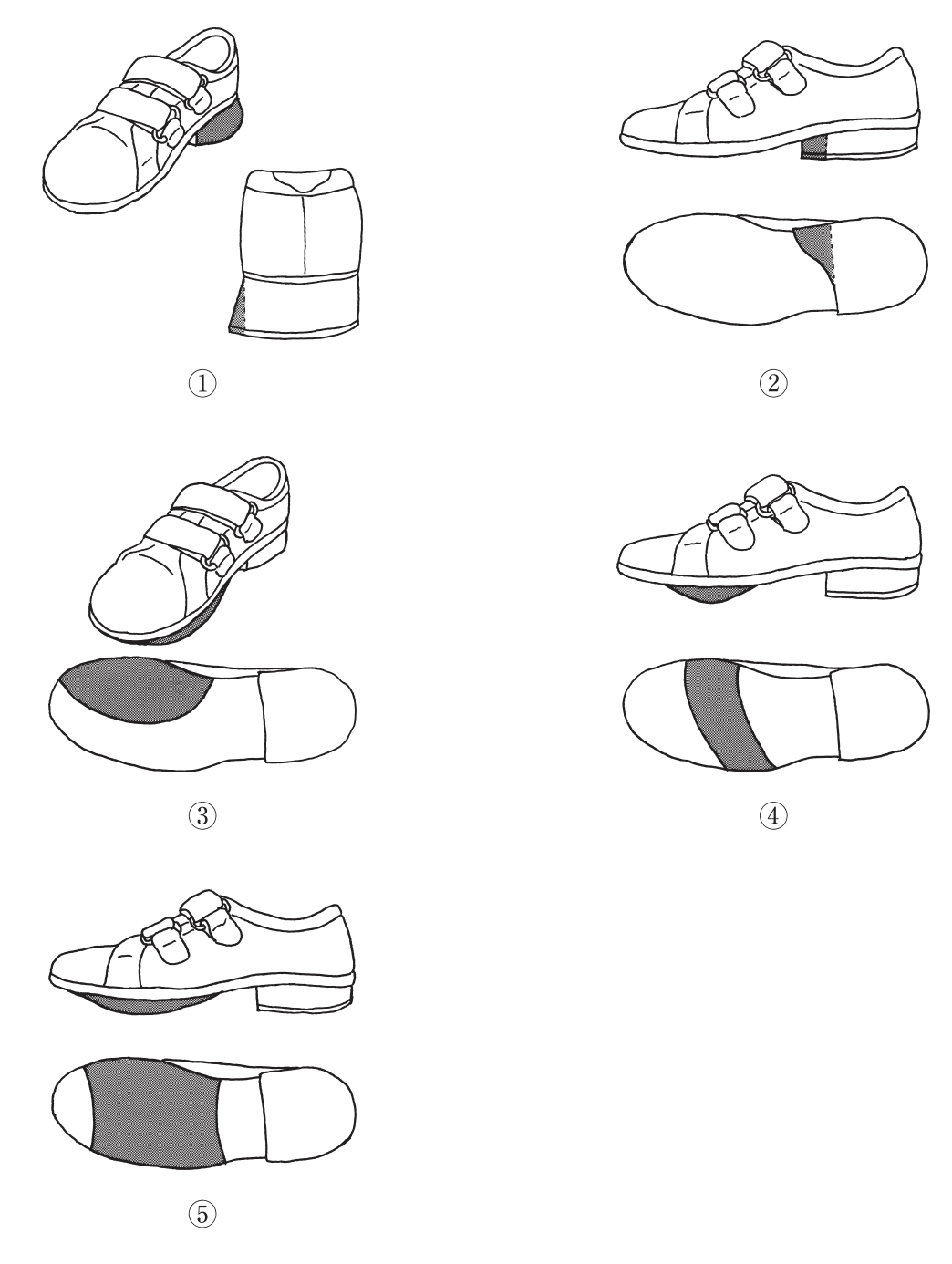

第57回国家試験 午前10

右側の靴型装具の補正と効果の組合せで正しいのはどれか。

第51回国家試験 午前43

血液透析中の慢性腎臓病(CKD)の生活指導で適切なのはどれか。

第58回国家試験 午後17

44 歳の女性。 3 年前に全身型重症筋無力症と診断され、拡大胸腺摘出術を受け た。現在ステロイド内服治療を継続し、定期的に γ グロブリン大量静注療法を受けている。この患者の理学療法で正しいのはどれか。

第55回国家試験 午前18

32歳の女性。2週前に上気道炎を発症し、5日前から四肢末端の異常感覚を自覚した。その後、徐々に四肢の脱力を認めたGuillain-Barré症候群と診断され、直ちにγ-グロブリン大量静注療法を開始した。入院時の四肢筋力はMMTで段階4であったが、入院2日後には顔面筋麻痺と構音・嚥下障害が出現し、翌日には痰が多く呼吸困難が出現したため、気管挿管され人工呼吸器管理となった。四肢筋力は近位筋で段階1、その他は段階2~3に低下している。

現時点で優先される治療はどれか。

第52回国家試験 午後40

転位のない大腿骨転子部骨折に対する観血的整復固定術後の理学療法として優先度の低いのはどれか。

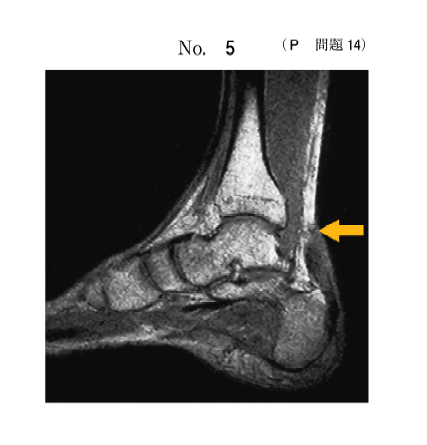

第52回国家試験 午前14

39歳の男性。野球の試合中にジャンプしてボールをキャッチした着地時に、踵に疼痛と違和感とを訴えた。その直後から歩行困難となったために、応急処置の後に緊急搬送された。搬送先の病院で撮影された足部MRIを下図に示す。矢印は損傷部位を示す。

受傷直後の処置として適切なのはどれか。

第51回国家試験 午前32

末梢性めまいに対する理学療法で適切なのはどれか。

第51回国家試験 午後18

50歳の男性。閉塞性動脈硬化症。300m程度の歩行ごとに下肢の痛みのために5〜6分の休息をとる。座位や立位時に痛むことはない。

理学療法で適切なのはどれか。

第47回国家試験 午後36

大腿義足の膝継手の選択で適切でないのはどれか。

第50回国家試験 午前7

19 歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)はⅠ- 1 。右上下肢はよく動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。

この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

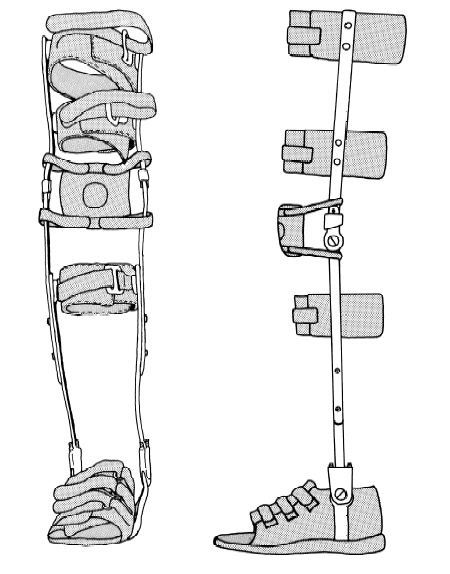

第53回国家試験 午前13

図に示す両側支柱付長下肢装具について正しいのはどれか。2つ選べ。

第50回国家試験 午後38

PTB式免荷装具について正しいのはどれか。

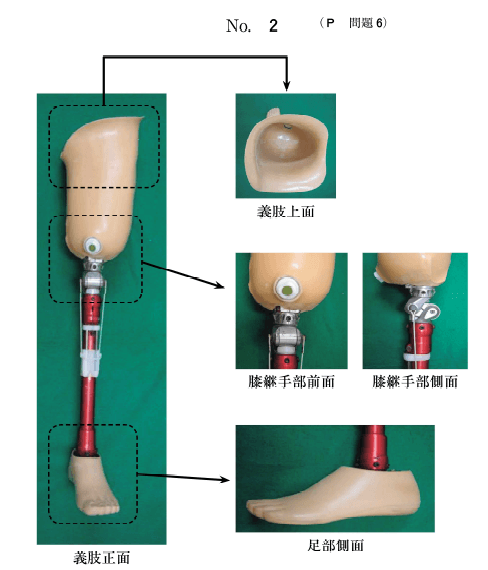

第52回国家試験 午後6

義肢の写真を下図に示す。

使われている部品はどれか。

第57回国家試験 午後36

全身持久力トレーニングの効果で正しいのはどれか。2つ選べ。

第58回国家試験 午前9

55 歳の女性。趣味でジョギングを行っている。変形性膝関節症に対して手術療法が行われた。術後のエックス線写真(別冊No. 3)を別に示す。術後の理学療法で正しいのはどれか。

第49回国家試験 午後38

電気刺激療法の適応とならないのはどれか。

第53回国家試験 午前17

45歳の女性。右変形性股関節症。先天性股関節脱白の既往がある。1年前から荷重時の右股関節痛があり、2か月前から安静時痛も出現した。起居動作時や歩行時の疼痛が強くなってきたため受診した。

ADLの指導として適切なのはどれか。

第56回国家試験 午後47

摂食嚥下障害に対するリハビリテーション手技と目的の組合せで正しいのはどれか。