理学療法評価学|理学療法士国家試験問題|41問〜60問

第53回国家試験 午前2

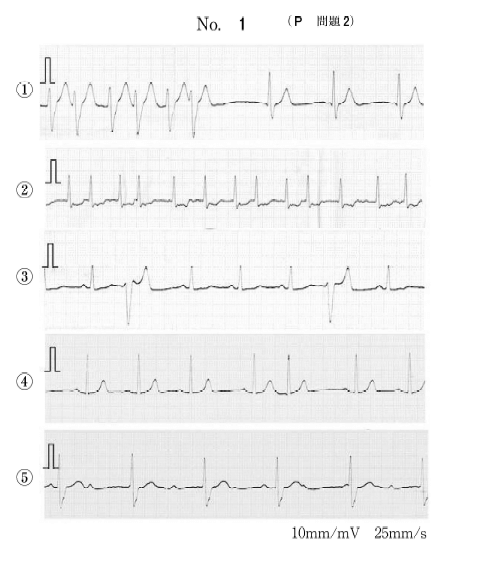

心電図を下図に示す。

心電図と所見の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

第57回国家試験 午後33

Parkinson 病の評価で適切なのはどれか。

第48回国家試験 午後4

心電図(下図)を別に示す。

異常の原因となっている部位はどれか。

第50回国家試験 午前10

次の文により10、11の問いに答えよ。

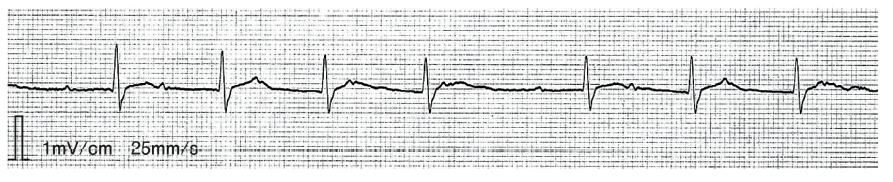

27歳の男性。企業のラグビー選手として試合中に転倒し、左肩痛を訴えて受診した。来院時のエックス線単純写真を下図に示す。

この写真から判断できる所見はどれか。

第54回国家試験 午前10

65歳の男性。視床出血による左片麻痺。救急搬送され保存的治療が行われた。発症後3日より脳卒中ケアユニットでの理学療法を開始。このとき覚醒しておらず、大きな声で呼びかけたが開眼しなかったため、胸骨部に痛み刺激を加えたところ、刺激を加えている手を払いのけようとする動きがみられた。

この患者のJCS(Japan Coma Scale)での意識障害の評価で正しいのはどれか。

第56回国家試験 午後20

80歳の女性。脳血管障害発症後5年、要介護2。杖歩行は自立しているが、転倒予防を目的に通所リハビリテーションでの理学療法が開始された。

転倒リスクの評価として適切なのはどれか。

第50回国家試験 午前25

視床出血の発症後2か月で患側上肢にアロディニアを認める。発症要因はどれか。

第48回国家試験 午前3

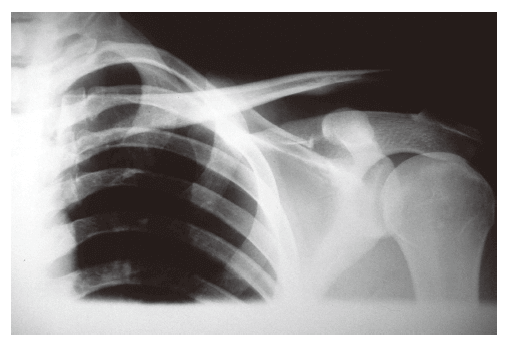

児の左半身の関節可動域を測定した結果を表に示す。

この児がとることのできる姿勢はどれか。

第54回国家試験 午前5

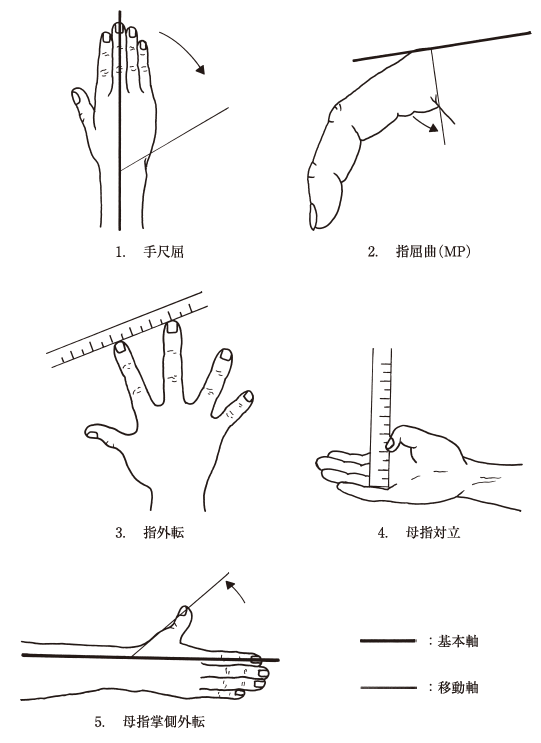

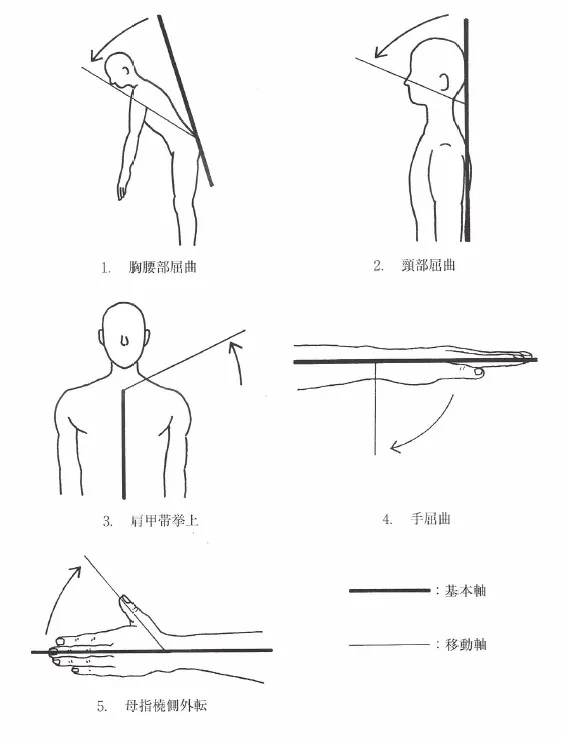

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

第55回国家試験 午後27

Timed Up and Go Test(TUG)で正しいのはどれか。2つ選べ。

第58回国家試験 午後41

Barthel Index で自立の場合、 5 点となる項目はどれか。 2 つ選べ。

第57回国家試験 午前4

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

第47回国家試験 午前3

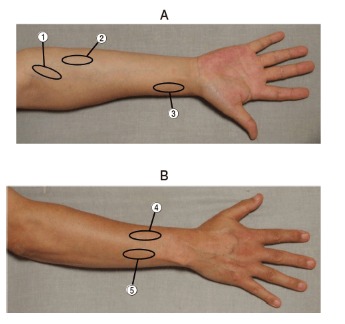

前腕部の写真(下図)に示す。番号を付した場所で筋腹が触診できる筋はどれか。2つ選べ。

第51回国家試験 午前6

6歳の男児。1か月前から左足部痛を訴えた。下図を別に示す。

最も考えられるのはどれか。

第56回国家試験 午前28

四肢長計測の起点または終点の指標となるのはどれか。2つ選べ。

第49回国家試験 午前15

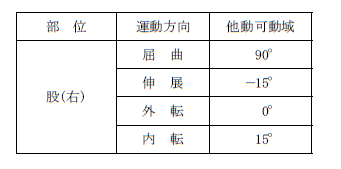

右股関節の可動域を下表に示す。

予想される歩行時の特徴はどれか。

第48回国家試験 午後38

一側の顔面神経麻痺の評価で優先度の低いのはどれか。

第52回国家試験 午後8

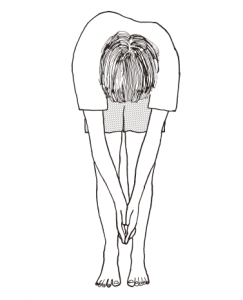

14歳の女子。第5胸椎を頂椎とする側弯症。Cobb角は18度である。体幹前屈時の様子を図に示す。

正しいのはどれか。

第47回国家試験 午前46

絞扼性神経障害と症状の組合せで正しいのはどれか。

第51回国家試験 午前29

Parkinson 病のHoehn&Yahr の重症度分類ステージで適切なのはどれか。