理学療法評価学|理学療法士国家試験問題|61問〜80問

第48回国家試験 午後29

正中神経障害で麻痺を生じる筋はどれか。2つ選べ。

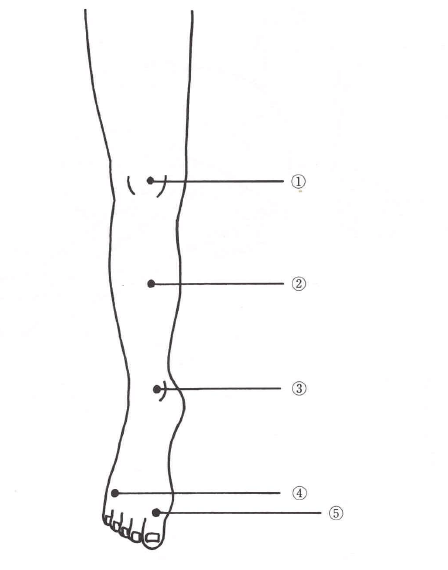

第54回国家試験 午後14

40歳の男性。長時間の立位により右下肢の疼痛が生じるようになったため受診し腰椎椎間板ヘルニアと診断された。右の片脚立位で踵の挙上ができなかった。

重度の感覚鈍麻が疑われる部位はどれか。

第49回国家試験 午後13

58歳の女性。12年前発症の関節リウマチ。突然指が伸展できなくなり受診した。

受診時の手の写真を下図に示す。

障害されたのはどれか。

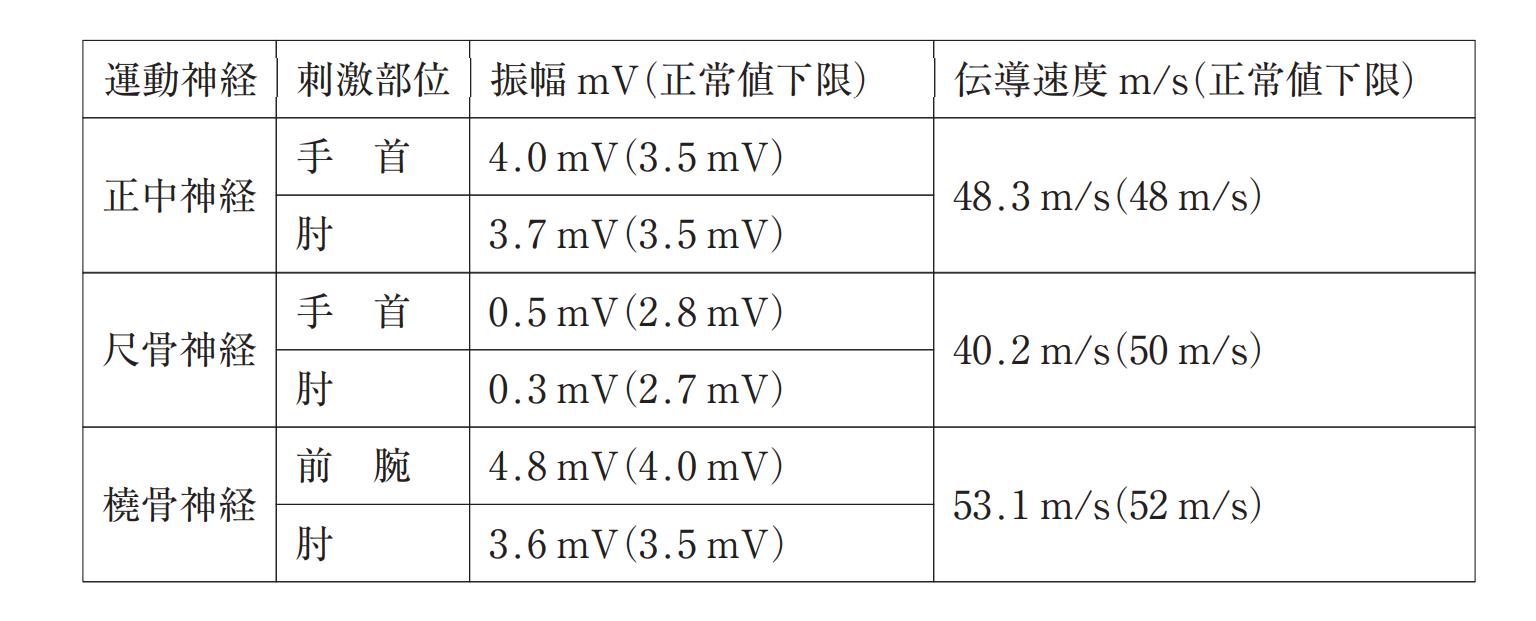

第57回国家試験 午後6

次の文により6、7の問いに答えよ。

28歳の男性。2週前に Guillain-Barré 症候群と診断された。γ グロブリン大量静注療法を実施され、症状の進行は停止した。本日実施した右上肢の運動神経伝導検査の結果を表に示す。

[問題6]

最も障害されていると考えられる運動はどれか。

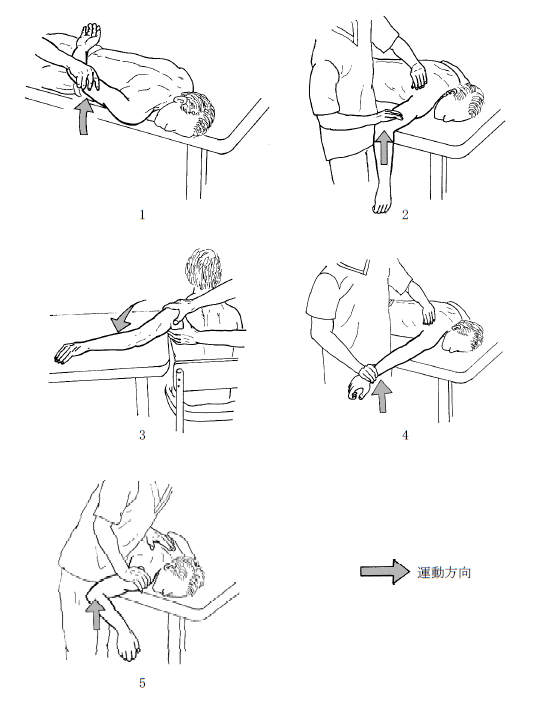

第49回国家試験 午前2

Daniels らの徒手筋力テストで三角筋後部線維のテストとして正しいのはどれか。

第50回国家試験 午後6

87歳の女性。脳卒中による重度の右片麻痺。回復期リハビリテーション病棟に入院中。座位での基本動作は自立。認知機能は保たれている。短下肢装具と4点杖で5mまでは自力での歩行が可能。介助があればT字杖で20m程度の歩行は可能。ここ2か月は状態に大きな変化はみられない。最近、介護老人保健施設への退院が決まった。

退院後の生活上の移動手段で実用的なのはどれか。

第48回国家試験 午前1

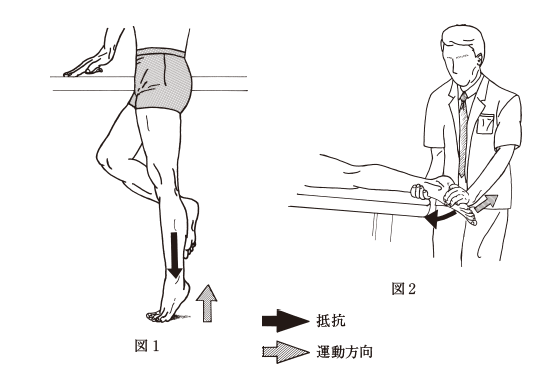

Daniels らの徒手筋力テスト足関節底屈のテストを図1及び図2に示す。

誤っているのはどれか。3つ選べ。

第56回国家試験 午後3

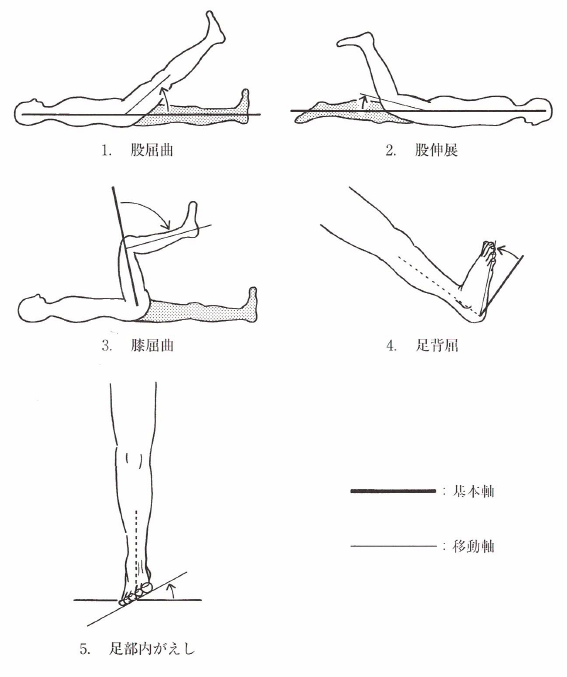

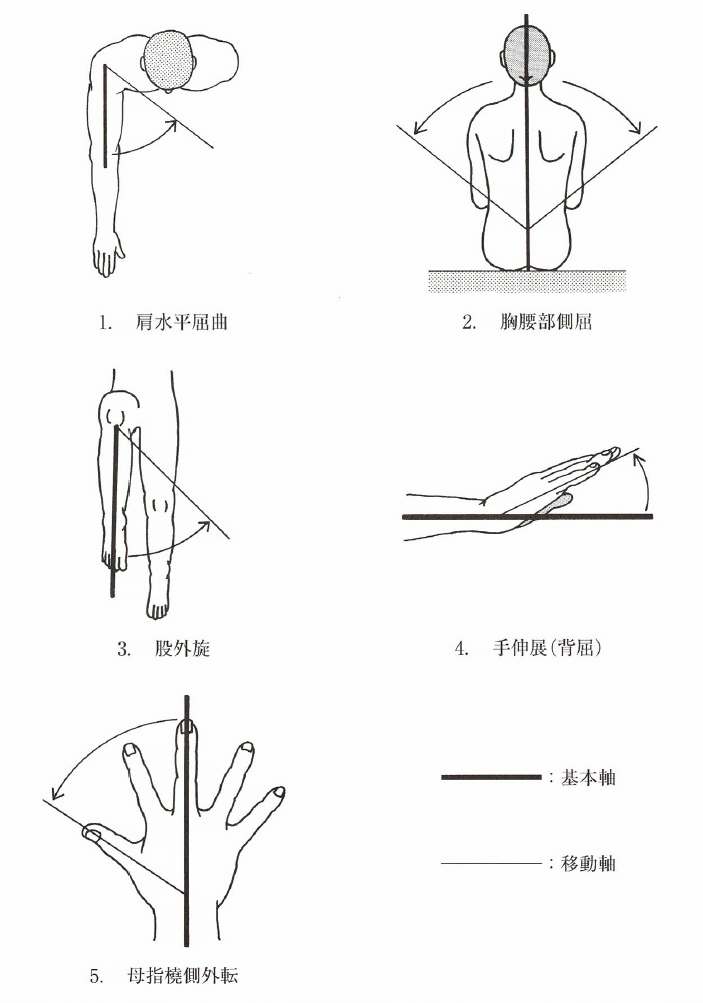

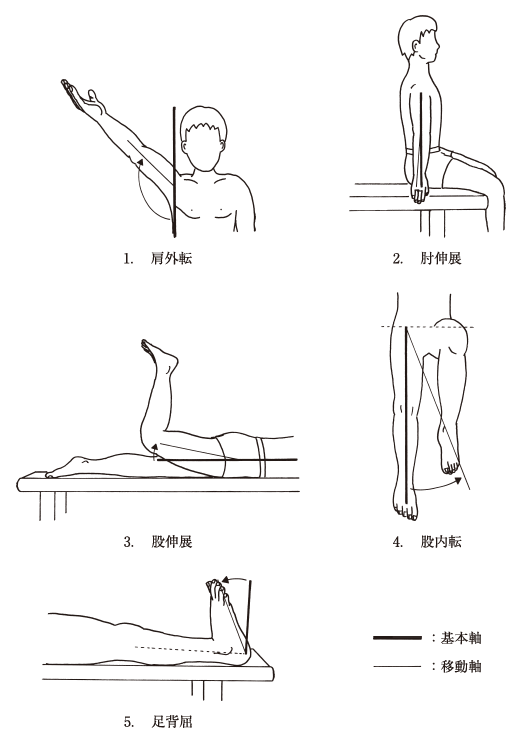

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の基本軸と移動軸で正しいのはどれか。2つ選べ。

第56回国家試験 午前4

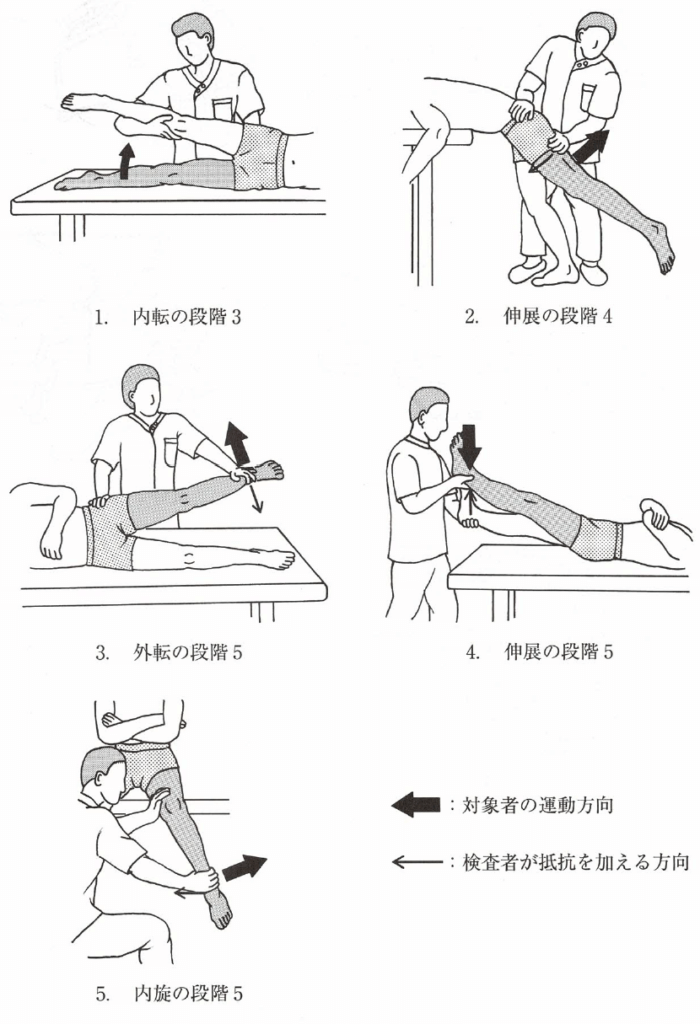

Danielsらの徒手筋力テストによる左股関節の検査方法を図に示す。

正しいのはどれか。3つ選べ。(改)

第47回国家試験 午前47

DDSTで10か月児が通過率75 %以上で可能なのはどれか。2つ選べ。

第47回国家試験 午後24

腹臥位で膝関節の屈曲を指示したところ、膝関節はわずかに屈曲し、同時に股関節は軽度内転した。

代償運動を行っている筋はどれか。

第47回国家試験 午後16

3歳の男児。痙直型右片麻痺。

図に示す右上下肢の肢位に影響しているのはどれか。2つ選べ。

第51回国家試験 午前12

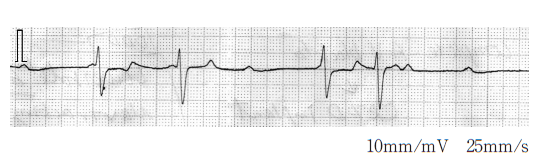

65歳の女性。慢性心不全。自宅でめまいと失神発作とを認めたため来院した。

来院時の心電図を下図に示す。

この患者にみられるのはどれか。

第54回国家試験 午前1

関節可動域測定法(日本整形外科会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

第58回国家試験 午前33

腱板損傷の検査で正しいのはどれか。

第54回国家試験 午前24

関節可動域測定法(日本整形外科会、日本リハビリテーション医学会基準による)で足部の内返しを測定する。基本軸と移動軸の組み合わせで正しいのはどれか。

第57回国家試験 午前1

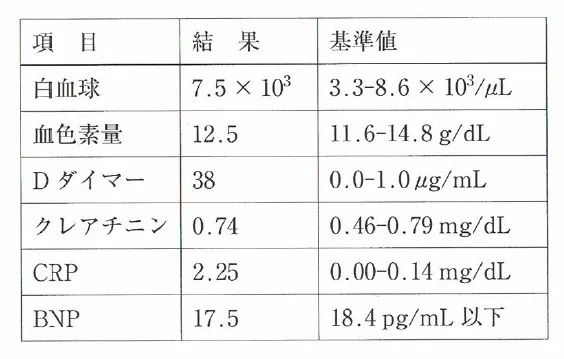

47歳の女性。抗リン脂質抗体症候群の既往がある。右変形性膝関節症に対して高位脛骨骨切り術を3日前に受けた。右大腿部から足部まで発赤を伴う腫脹を認め、Homans徴候陽性である。術後に実施した主な血液検査の結果を表に示す。

術後の合併症として考えられるのはどれか。

第49回国家試験 午前11

68歳の男性。歩行中に転倒して歩けなくなり救急搬送された。上下肢に麻痺を認めたが骨傷はみられず、中心性頸髄損傷の診断を受けた。受傷5日後のADLは全介助であった。

6か月後にFIMでADLを評価したときに、最も自立度が低いと予想される項目はどれか。

第56回国家試験 午前39

静的立位で下腿義足の足部内側が床から浮き上がった。

原因はどれか。

第55回国家試験 午前3

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における右下肢関節の測定肢位で正しいのはどれか。