理学療法評価学|理学療法士国家試験問題|121問〜140問

第50回国家試験 午後5

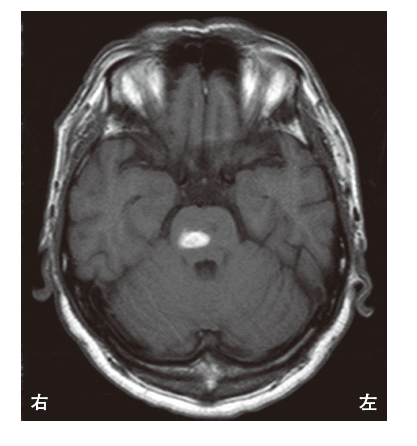

55歳の男性。突然のめまいを自覚し、歩行困難を呈したため搬送された。頭部MRIのT1強調像を下図に示す。

みられる所見はどれか。

第49回国家試験 午前47

FIMで5点に評定されるのはどれか。2つ選べ。

第57回国家試験 午後38

新型コロナウイルス(COVID-19)による肺炎後の患者に呼吸機能検査を行ったところ、努力性肺活量は 5.00 L で、1秒率は 80 % であった。

年齢、性別、体格をもとに計算した1秒量の予測値が 3.46 L であるとき、% 一秒量(% FEV1)で正しいのはどれか。

第56回国家試験 午前35

ASIAの評価法について正しいのはどれか。

第53回国家試験 午前6

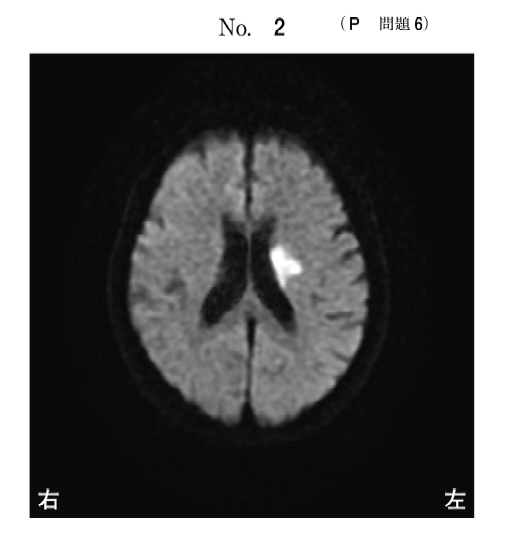

75歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し救急車で搬入された。発症翌日に症状の悪化を認めた。発症3日目の頭部MRIの拡散強調像を別に示す。

最も出現しやすい症状はどれか。

第48回国家試験 午前30

外傷と合併しやすい神経障害の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

第52回国家試験 午前13

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。

検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。

第55回国家試験 午後26

Danielsらの徒手筋力テストで、検査する筋の段階と開始肢位の組合せで正しいのはどれか。

第48回国家試験 午前29

膝関節前十字靱帯損傷で異常所見がみられるのはどれか。2つ選べ。

第48回国家試験 午後21

Daniels らの徒手筋力テストで正しいのはどれか。2つ選べ。

第48回国家試験 午後14

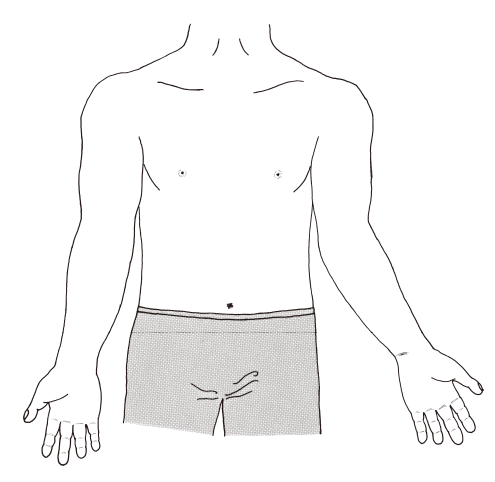

15歳の男子。6歳時に転倒して左上腕骨外顆骨折の診断で骨接合術を受けた。最近左手のしびれを訴えるようになり受診した。両肘の伸展を行わせたところ、両側とも完全伸展が可能であったが左肘に図の様な変形を認めた。

この患者で最も考えられるのはどれか。

第50回国家試験 午後45

深部腱反射と反射中枢の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

第50回国家試験 午後34

肘部管症候群を疑う所見はどれか。2つ選べ。

第48回国家試験 午後24

感覚検査で、その過程や結果を理学療法士が視覚的に観察できるのはどれか。

第49回国家試験 午前21

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で、立位または座位で頭上から投影して測定するのはどれか。 2つ選べ。

第57回国家試験 午後32

SIAS に含まれるのはどれか。

第58回国家試験 午後33

上肢・下肢の Brunnstrom 法ステージとテスト動作の組合せで正しいのはどれか。

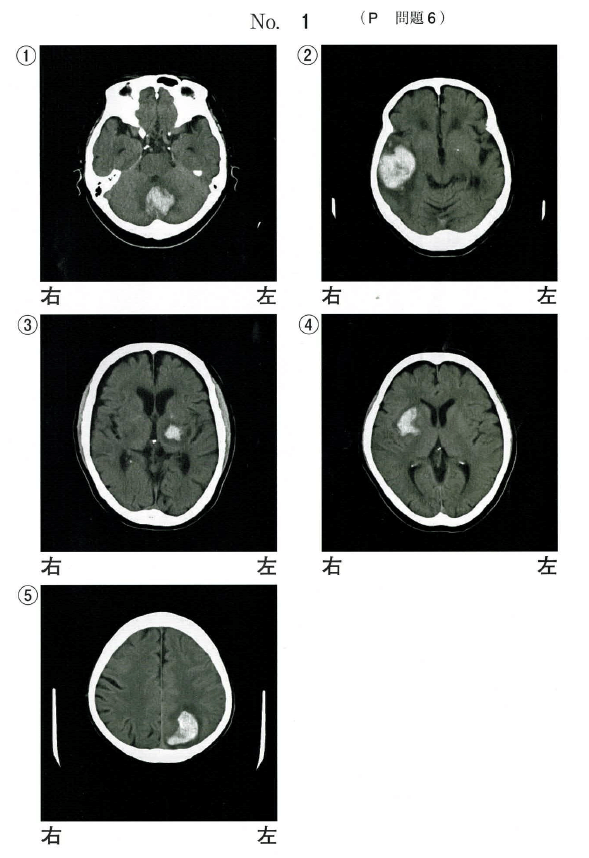

第54回国家試験 午前6

56歳の男性。発症時に明らかな運動麻痺はないが、歩くとすぐによろけて物につかまっていないと立っていられなくなり、頭部CT検査で脳出血と診断された。頭部CT画像を別に示す。この患者の頭部CT画像として最も可能性が高いのはどれか。

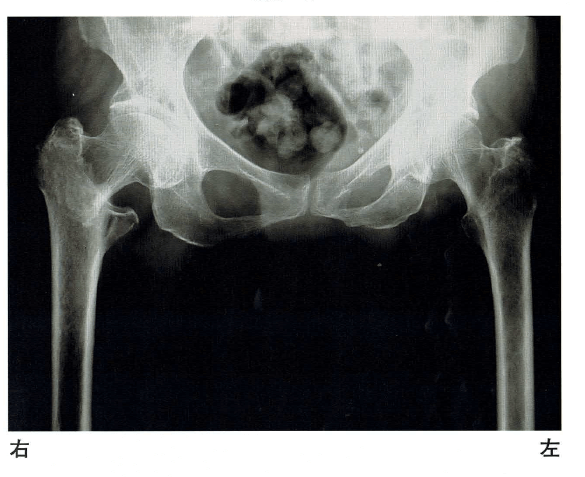

第54回国家試験 午前13

82歳の女性。転倒して右股関節痛を訴えた。エックス線写真を別に示す。

疑うべき疾患はどれか。

第47回国家試験 午前17

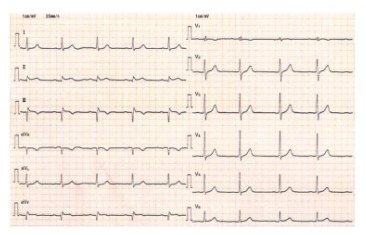

心電図を(下図)に示す。

STの上昇がみられるのはどれか。