理学療法評価学|理学療法士国家試験問題|141問〜160問

第52回国家試験 午前5

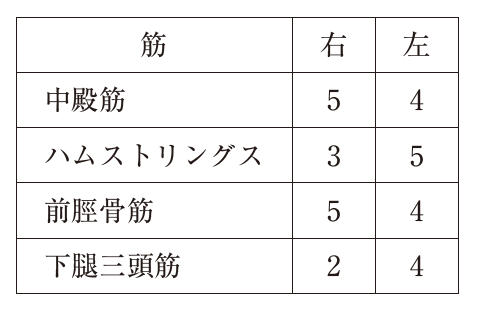

Danielsらの徒手筋力テストの結果を表に示す。表以外の筋に異常はみられない。関節可動域はすべて正常範囲である。

通常速度で直線歩行したときに予想されるのはどれか。

第49回国家試験 午前39

大腿切断患者の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

第53回国家試験 午後4

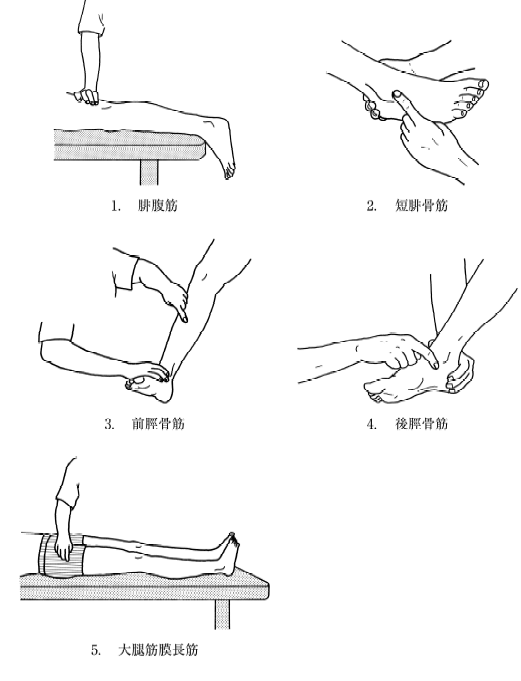

Danielsらの徒手筋カテストにおける触診部位として正しいのはどれか。(改)

第53回国家試験 午後7

45歳の男性。左大腿切断後。大腿義足を用いた歩行練習中、左立脚中期に過度の腰椎前弯が観察された。

原因として正しいのはどれか。

第49回国家試験 午前23

Danielsらの徒手筋力テストにおける段階2の検査で、検査する筋と測定肢位の組合せで正しいのはどれか。 2つ選べ。

第55回国家試験 午後7

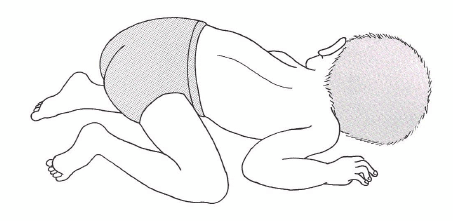

8か月の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺。腹臥位で図のような姿勢を示す。

影響しているのはどれか。

第50回国家試験 午後17

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。

移乗動作のFIMの点数はどれか。

第48回国家試験 午後22

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における顎関節計測で正しいのはどれか。

第49回国家試験 午後47

PEDI(pediatric evaluation of disability inventory)で誤っているのはどれか。

第50回国家試験 午前14

次の文により14、15 の問いに答えよ。

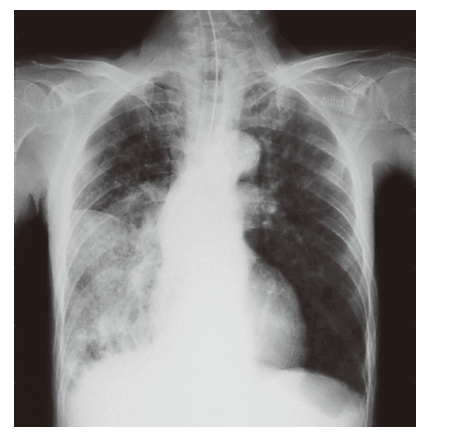

85歳の男性。脳梗塞の既往がある。2 、3か月前から食事中にむせることが多くなっていた。3日前から元気がなく、昨晩から発熱と意識障害とがみられたため救急搬送され気管挿管の上、入院となった。体温38.0℃、呼吸数25/分、左胸部に肺胞呼吸音、右胸部に水泡音が聴取された。エックス線写真を下図に示す。

この患者の症状が生じている原因として最も考えられるのはどれか。

第52回国家試験 午前2

Daniels らの徒手筋力テストについて正しいのはどれか。

第54回国家試験 午後5

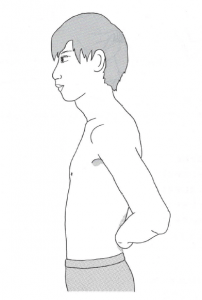

20歳の男性。肩関節の疼痛を訴える。図に示した状態から手背を腰部から離すように指示したところ、離すことができなかった。

筋力低下が疑われるのはどれか。

第49回国家試験 午前35

腰椎椎間板ヘルニアについて正しいのはどれか。

第51回国家試験 午後22

Danielsらの徒手筋力テストにおいて座位で筋力3を判定できるのはどれか。2つ選べ。

第53回国家試験 午前1

68歳の女性。変形性股関節症。発症して10年が経過し、右人工股関節全置換術を施行することとなった。術前評価として歩行分析を行ったところ、右立脚期にDuchenne歩行が観察された。

この患者に行う検査として重要度が低いのはどれか。

第52回国家試験 午後29

FIM について正しいのはどれか。2つ選べ。

第57回国家試験 午後4

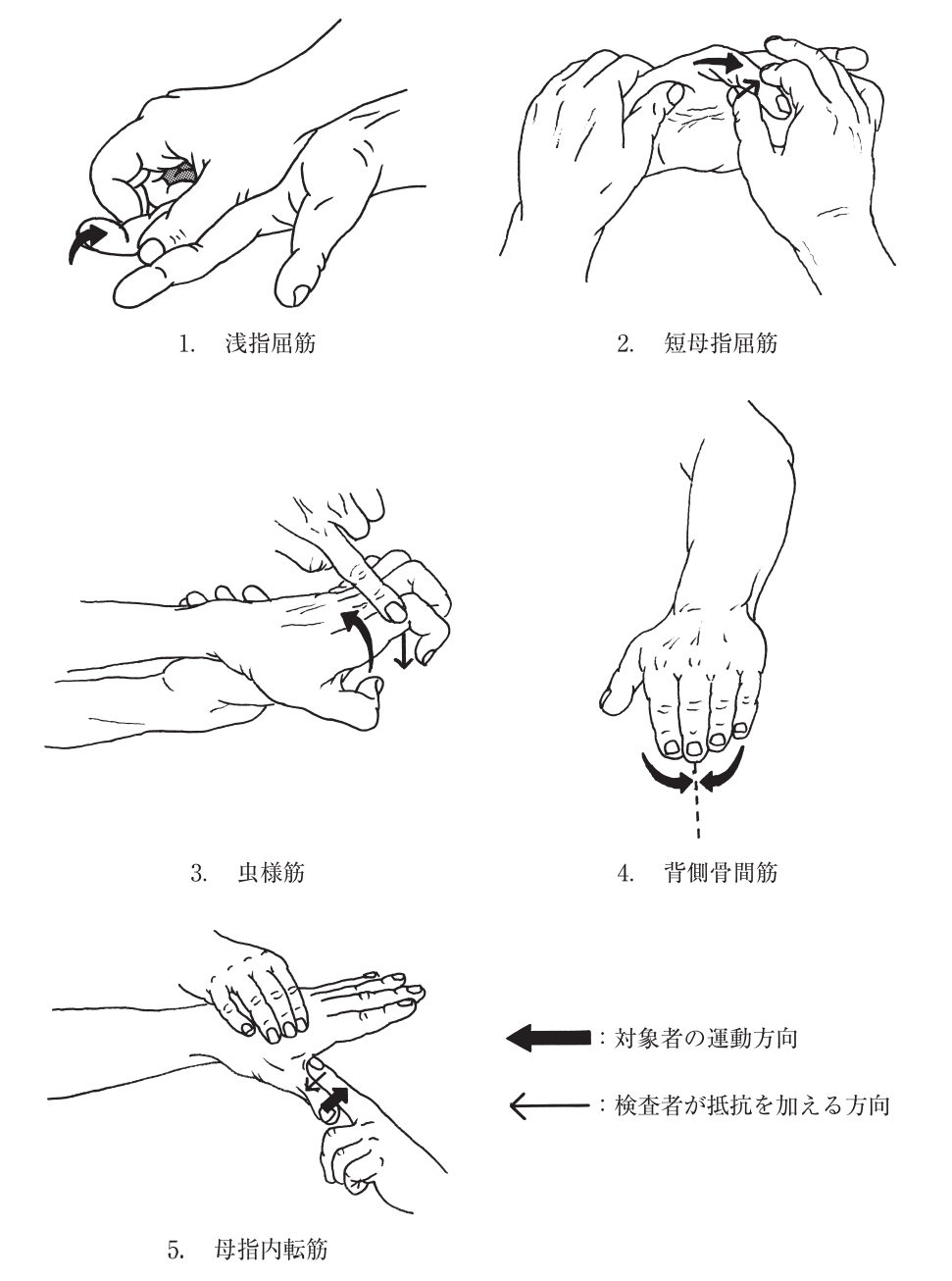

Daniels らの徒手筋力テストによる手指筋のテストで正しいのはどれか。2つ選べ。(改)

第52回国家試験 午前16

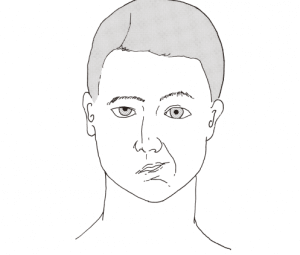

46歳の男性。前日夜に冷たい風に当たり、翌朝目が覚めると右顔面の腫れぼったさを感じた。昼食時に食事が口からこぼれることに気が付き、近くの神経内科を受診した。開眼安静時の顔面の状態を下図に示す。

この患者で正常に保たれる運動はどれか。

第53回国家試験 午後6

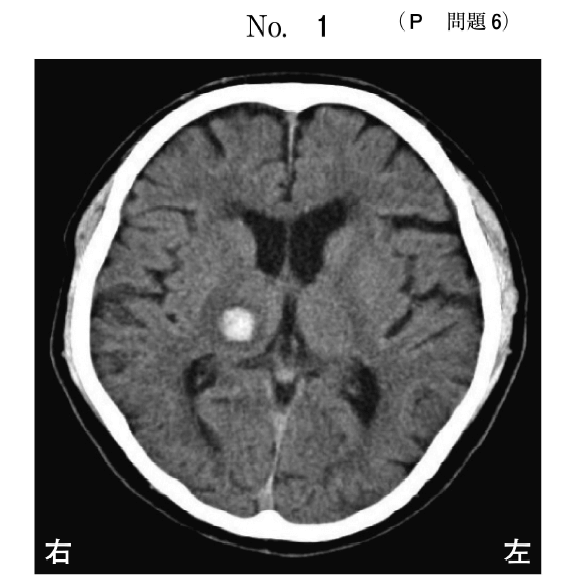

脳出血後の頭部CTを示す。最も生じやすい症状はどれか。

第51回国家試験 午前9

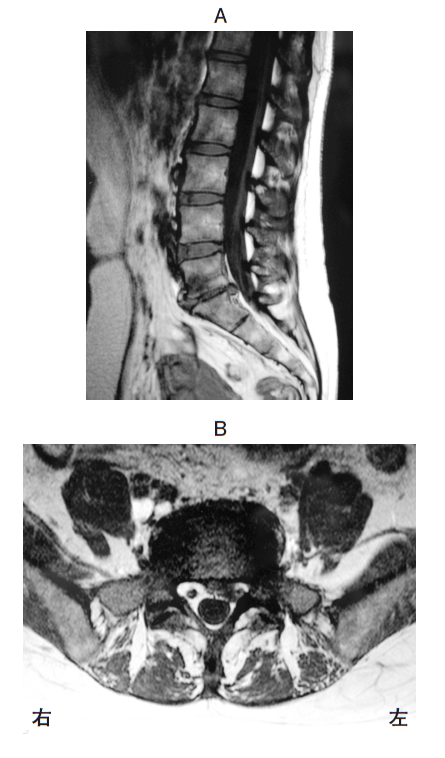

44歳の女性。1か月前から腰痛および左下肢痛を訴える。腰椎MRIの矢状断像(図:A)と水平断像(図:B)とを下図に示す。なお、水平断像は矢状断像で最も所見がある椎体間の高位のものである。

この患者にみられる所見はどれか。