平成26年度(第49回)理学療法士国家試験問題|午後-19問〜午後0問

第49回国家試験 午後1

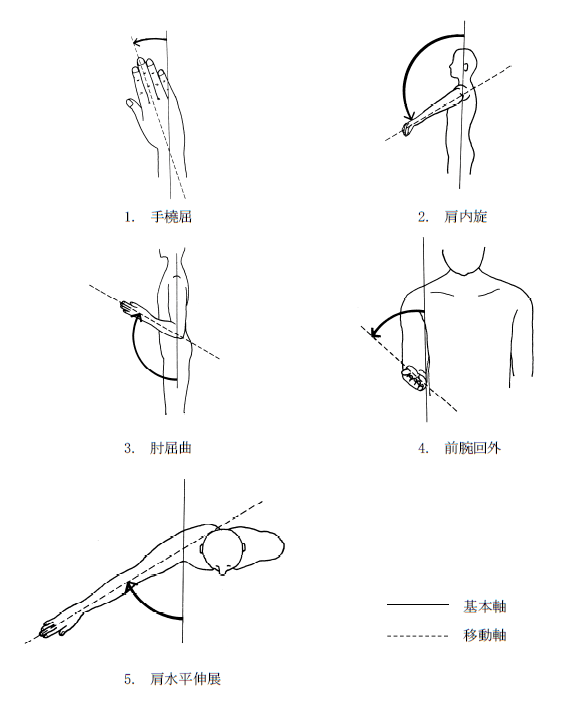

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

第49回国家試験 午後2

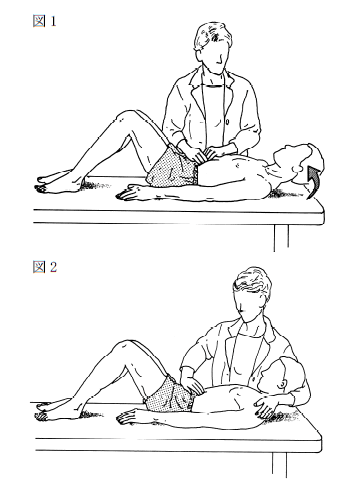

Danielsらの徒手筋力テストで、体幹屈曲の段階2以下では判定のために3段階の操作が示されている。検査肢位を図に示す。

段階2が確定するのはどれか。2つ選べ。

第49回国家試験 午後3

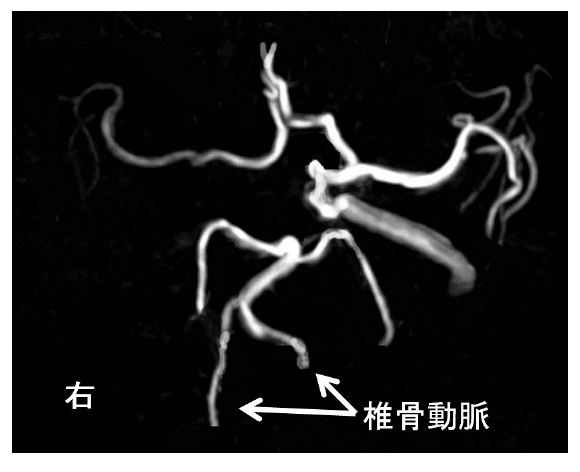

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを下図に示す。

閉塞している血管はどれか。

第49回国家試験 午後4

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを下図に示す。

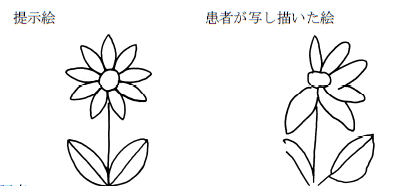

この患者に絵の模写を行わせると、図のように描いた。

この患者に伴いやすい高次脳機能障害はどれか。

第49回国家試験 午後5

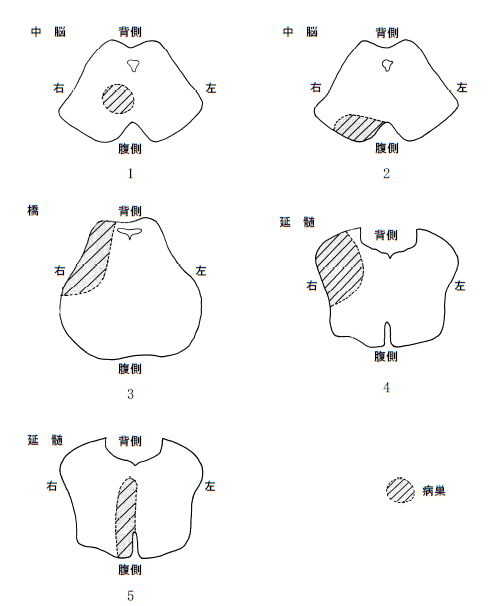

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。

左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。

病巣はどれか。

第49回国家試験 午後6

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。

左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。

この患者が立位をとったところ、不安定で突進するような現象(pulsion)がみられるために介助が必要であった。

この現象がみられる方向はどれか。

第49回国家試験 午後7

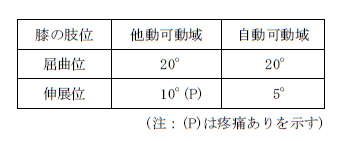

脳卒中片麻痺患者の麻痺側の足背屈可動域を測定した結果を表に示す。

解釈で正しいのはどれか。

第49回国家試験 午後8

60歳の男性。Parkinson病。3年前に右手の振戦で発症し、2年前から左足と左手の振戦を認めている。最近、前かがみが強くなり、腹部が締めつけられるような感覚を生じることがある。独歩は可能。事務仕事を継続している。

外来時の指導で適切なのはどれか。

第49回国家試験 午後9

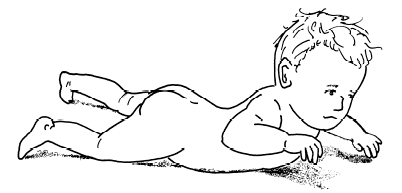

健常児。最近、腹臥位にて図に示す姿勢をとるようになった。

この月齢で残存している可能性が最も高い反射はどれか。

第49回国家試験 午後10

25歳の男性。オートバイ運転中に乗用車と接触して頭部を強打し救急搬送され、外傷性脳損傷と診断された。理学療法が開始され2か月が経過した。FIMは92点。

基本動作はすべて可能であるが、注意散漫になりやすい。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅵ、下肢Ⅴ、modified Ashworth scale1、歩行速度は0.9m/s、functional balance scaleは52点であった。

現時点の理学療法で重点的に行う内容はどれか。

第49回国家試験 午後11

55歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。 1年前から通勤時に右足がつまずくようになった。最近は意識して膝を上にあげて歩行している。腰椎MRIでは病的所見はなく、針筋電図所見では両側の前脛骨筋に右側優位の神経原性変化を認めた。

適切な対応はどれか。

第49回国家試験 午後12

56歳の男性。数年前から頸椎椎間板ヘルニアを指摘されていた。昨日、自宅で転倒して突然に麻痺を呈した。頸髄損傷と診断され、主な損傷部位以下の機能はASIA機能障害尺度でBである。頸椎MRIを下図に示す。

正しいのはどれか。

第49回国家試験 午後13

58歳の女性。12年前発症の関節リウマチ。突然指が伸展できなくなり受診した。

受診時の手の写真を下図に示す。

障害されたのはどれか。

第49回国家試験 午後14

25歳の男性。野球の試合で走塁中に右大腿後面に違和感と痛みとを生じ、近くの整形外科を受診した。大腿部エックス線写真では骨折を認めなかった。

現時点の対応で適切でないのはどれか。

第49回国家試験 午後15

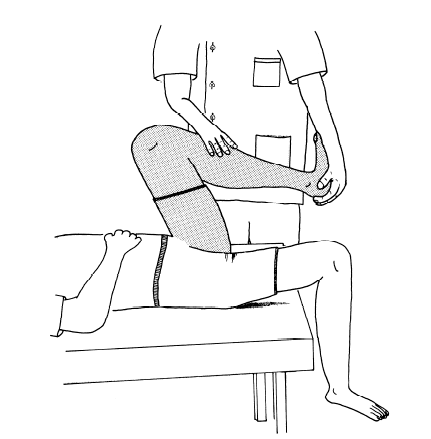

Thomasテスト(変法)による検査を図に示す。

この検査で評価できないのはどれか。

第49回国家試験 午後16

22歳の男性。身長170cm、体重70kg。外傷性頸髄損傷後6か月経過。MMTは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2 、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、屋内で使用する車椅子を検討した。

車椅子作製上の留意点で適切なのはどれか。 2つ選べ。

第49回国家試験 午後17

85歳の女性。ADLに一部介助が必要だが、屋内歩行はつたい歩きで自立している。

3か月前に机に手をついて床から立ち上がろうとした際に転倒したが、骨折には至らなかった。

自宅の住環境に関する助言として適切なのはどれか。

第49回国家試験 午後18

87歳の女性。転倒による大腿骨近位部骨折に対する手術後。理学療法を行っているが、筋力増強の効果が不十分で全身の持久性も低下している。下肢の浮腫を認めたため主治医へ報告したところ、栄養障害はあるが内科的な併存症はないといわれた。

理学療法を行う上で、特に参考となる血液検査所見はどれか。

第49回国家試験 午後19

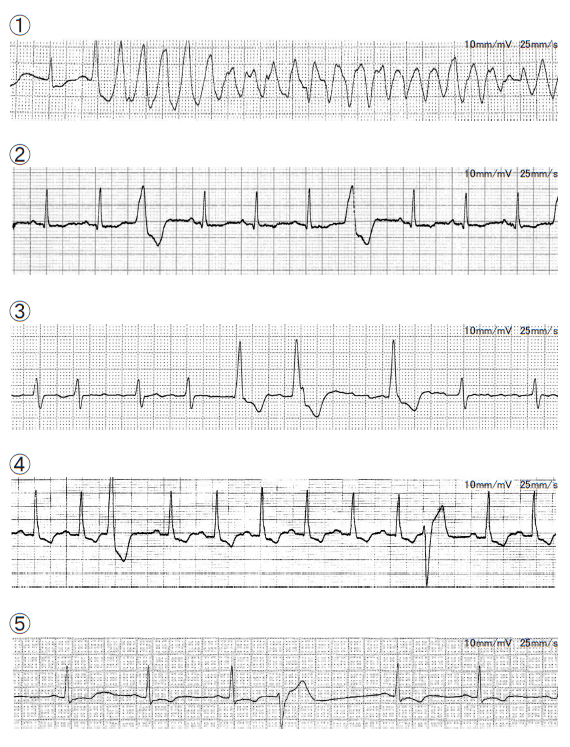

運動中に得られたモニター心電図を下図に示す。

多源性の心室期外収縮(Lownの重症度分類グレード3)はどれか。

第49回国家試験 午後20

60歳の女性。身長160cm、体重70kg。安静時心拍数70/分、安静時血圧140/80mmHg。現在、運動療法として、朝と夕方に散歩(3METs)を各々45分行っている。

下記の指標を求める計算方法で誤っているのはどれか。