理学療法治療学|理学療法士国家試験問題|201問〜220問

第53回国家試験 午後15

58歳の女性。5年前に子宮頸癌の手術を行った。2年前から右下肢にリンパ浮腫が出現し、弾性ストッキングを着用していた。1年前から安静臥位で右下肢を挙上しても浮腫が改善せず、皮膚が固くなり非圧窩性浮腫が認められたため、週1回外来で理学療法を実施していた。2日前に蜂窩織炎を発症し、現在、薬物療法中である。

対応として適切なのはどれか。

第53回国家試験 午後44

脳血管障害の患者に対する治療で適切でないのはどれか。

第47回国家試験 午後9

65歳の男性。右利き。左中大脳動脈領域の脳梗塞による右片麻痺。発症後3週経過した時点でBrunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢ともにⅠ。介助で膝立ち位をさせると体幹が前方へ崩れてしまう。バイタルサインは安定している。

この患者に対する理学療法として適切なのはどれか。

第57回国家試験 午前42

急性期の肩手症候群への理学療法として正しいのはどれか。

第47回国家試験 午後14

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、時に転倒することがあるという。

この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

第57回国家試験 午前13

76歳の女性。脛骨高原骨折。転倒して受傷し、人工骨を用いた手術を施行された。術後のエックス線写真(別冊No.4)を別に示す。

術後の理学療法で正しいのはどれか。

第57回国家試験 午前45

Duchenne 型筋ジストロフィーの呼吸管理について正しいのはどれか。

第57回国家試験 午後43

温熱療法を避けるべき疾患はどれか。

第50回国家試験 午後42

全身持久力トレーニングの長期効果について誤っているのはどれか。

第57回国家試験 午後15

6歳の女児。顕在性二分脊椎。機能残存レベルは第4腰髄である。

歩行練習の実施方法で適切なのはどれか。(改)

第47回国家試験 午後35

膝関節前十字靱帯再建術後4週の時点に行う患肢の筋力増強訓練として誤っているのはどれか。

第55回国家試験 午前42

慢性心不全患者に対する運動療法の効果で正しいのはどれか。2つ選べ

第48回国家試験 午後8

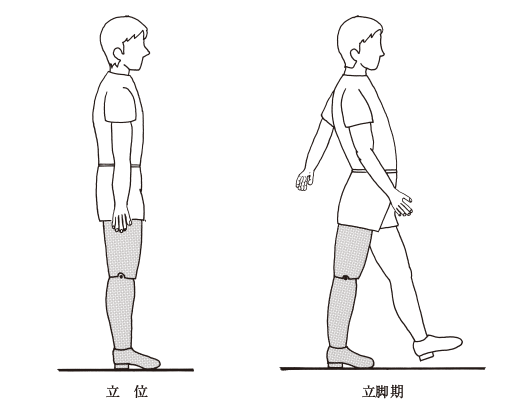

義足装着側の立脚期に図のようなアライメント異常がみられた。

異常の改善のために義足装着者に行う必要があるのはどれか。

第53回国家試験 午前41

脊髓小脳変性症の患者で、歩行可能であるが伝い歩きが主であり、方向転換時に不安定となってしまう場合の歩行補助具として適切なのはどれか。

第50回国家試験 午前30

二分脊椎の病変部位と特徴の組合せで正しいのはどれか。

第48回国家試験 午後17

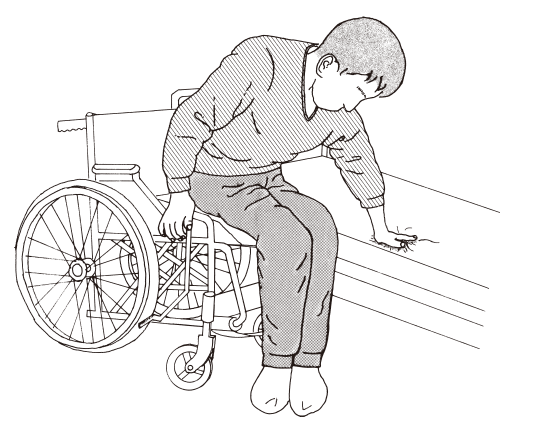

脊髄完全損傷患者の移乗動作を図に示す。

この動作の獲得を目標とする機能残存レベルの上限で正しいのはどれか。

第56回国家試験 午後14

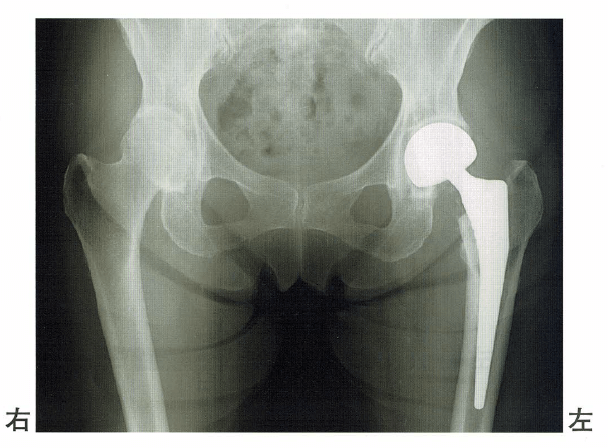

87歳の女性。転倒して左股関節痛を訴え、入院となった。受傷後2日目に後方侵入法で手術を受けた。術後のエックス線写真を下図に示す。

正しいのはどれか。

第50回国家試験 午後27

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ6(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)に対する理学療法として適切なのはどれか。2つ選べ。

第57回国家試験 午前11

75歳の男性。糖尿病により右下腿切断。義足歩行練習時に右膝の膝折れを起こしそうな不安定感を訴えた。

考えられる原因はどれか。2つ選べ。

第48回国家試験 午前15

45歳の女性。40 歳で関節リウマチを発症し、寛解と増悪を繰り返している。両手関節の腫脹と疼痛が顕著である。歩行は可能であるが、左膝関節の疼痛と変形が強いため人工関節置換術を検討している。

術前に使用する歩行補助具として適切なのはどれか。2つ選べ。