理学療法治療学|理学療法士国家試験問題|181問〜200問

第50回国家試験 午前35

大腿義足の膝継手におけるイールディング機構の機能で正しいのはどれか。

第52回国家試験 午後17

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。

他に損傷がなかった場合、優先すべき治療はどれか。

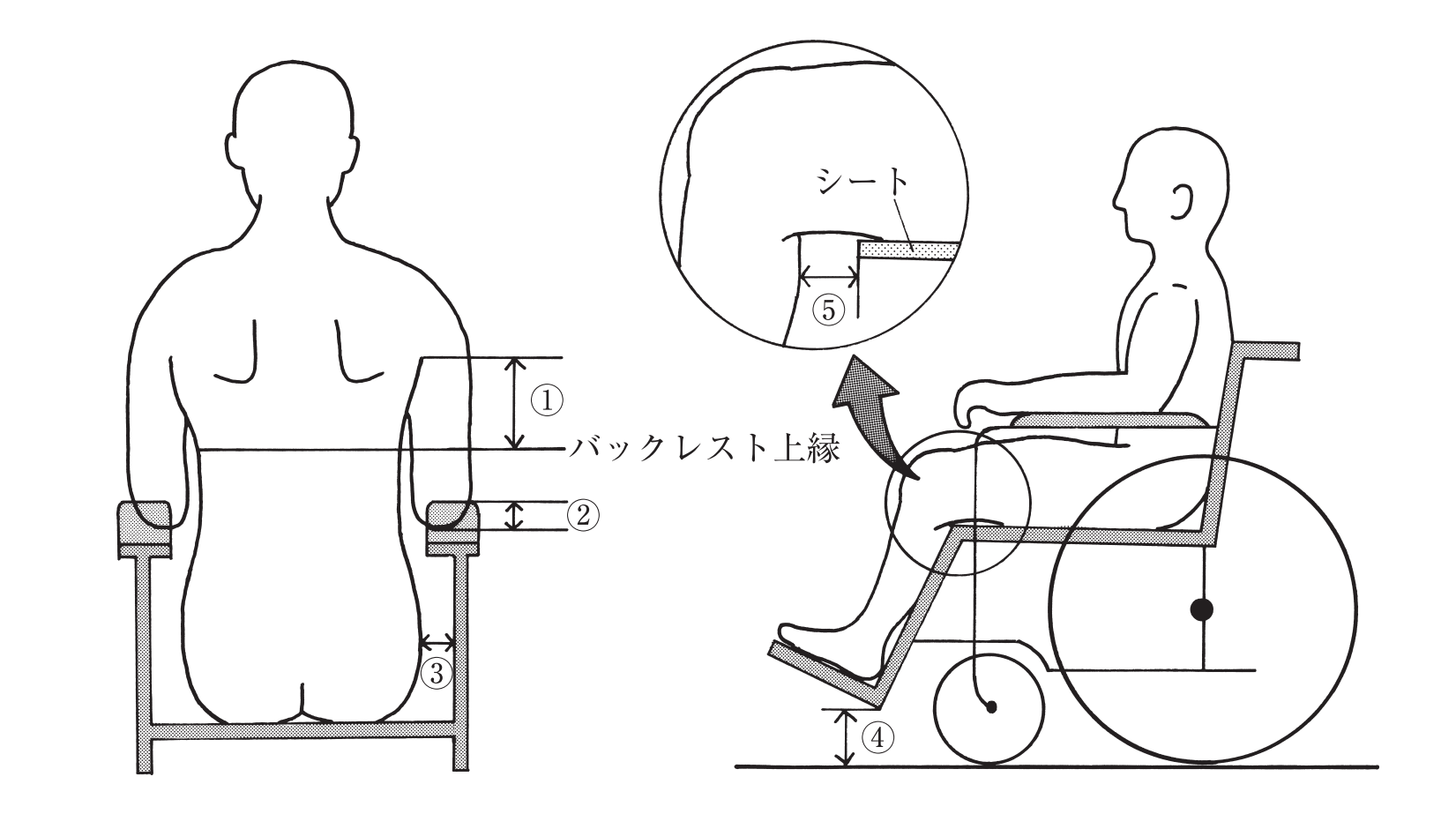

第57回国家試験 午後10

標準型車椅子の適合判定基準で正しいのはどれか。2つ選べ。(改)

第48回国家試験 午前44

大腿義足歩行で義足が長すぎる場合に起こるのはどれか。

第52回国家試験 午前31

杖のチェックアウトについて正しいのはどれか。

第58回国家試験 午前40

手背に生じた慢性期の熱傷後瘢痕拘縮に対する理学療法として正しいのはどれ か。2つ選べ。

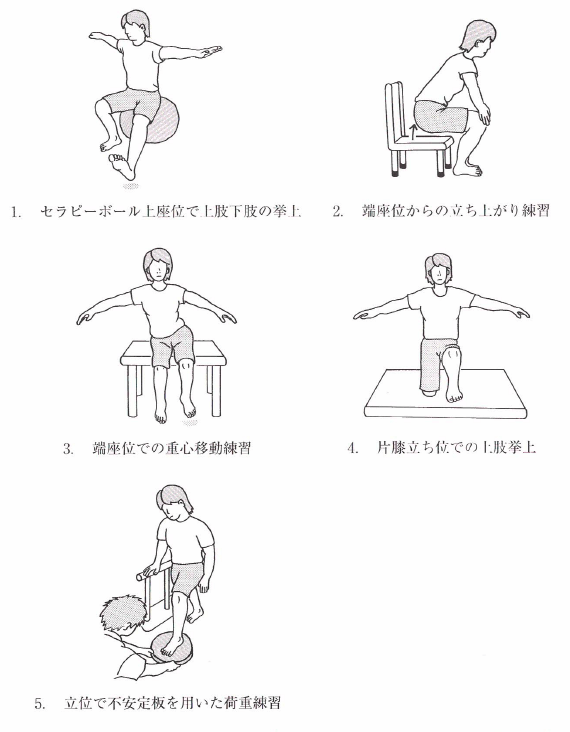

第55回国家試験 午前16

60歳の女性。脊髄小脳変性症。四肢体幹の運動失調で座位保持が困難であったが、2週間の座位保持練習を行い、端座位は上肢で支持しなくても保持できるようになった。

今後行うバランス能力改善の運動療法として最も適切なのはどれか。

第49回国家試験 午前31

対麻痺に用いられる交互歩行装具と内側継手付き両側長下肢装具の比較で正しいのはどれか。2つ選べ。(改)

第47回国家試験 午後7

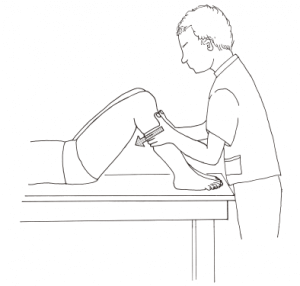

8歳の男児。転んで左手をつき、橈骨遠位部の若木骨折と診断され、副子による3週間の外固定が行われた。固定除去時のエックス線写真を下図に示す。手関節には可動域制限が残存している。

この時点で行う物理療法で適切でないのはどれか。

第55回国家試験 午後15

46歳の女性。BMIは29.0である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。

理学療法で適切でないのはどれか。

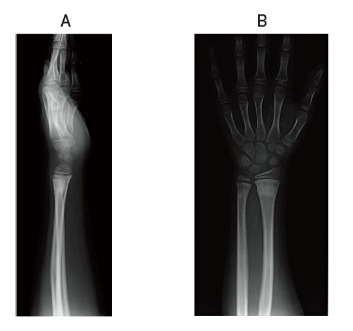

第49回国家試験 午前14

10歳の女児。 1か月ほど前から運動後に膝の痛みを訴え、膝脛骨結節部に圧痛があった。単純エックス線写真を下図に示す。

運動後以外には膝の痛みの訴えはなかった。

正しい対応はどれか。

第49回国家試験 午前37

温熱を目的とした超音波療法で正しいのはどれか。

第53回国家試験 午後11

52歳の男性。2型糖尿病。足のしびれと血糖値の上昇のため入院となった。検査結果では空腹時血糖305mg/dL、尿検査でケトン体陽性であった。虚血性心疾患と腎機能障害は認めない。

この患者への対応で正しいのはどれか。

第53回国家試験 午後8

70歳の男性。脳横塞による左片麻痒。Brunnstrom法ステージは下肢Ⅲ。関節可動域制限はない。ダブルクレンザック足継手付き両側金属支柱型短下肢装具を用いて歩行練習を実施している。足継手を背屈0〜20度で可動するように設定すると左立脚中期に膝折れが出現した。

装具の調整で正しいのはどれか。

第57回国家試験 午前8

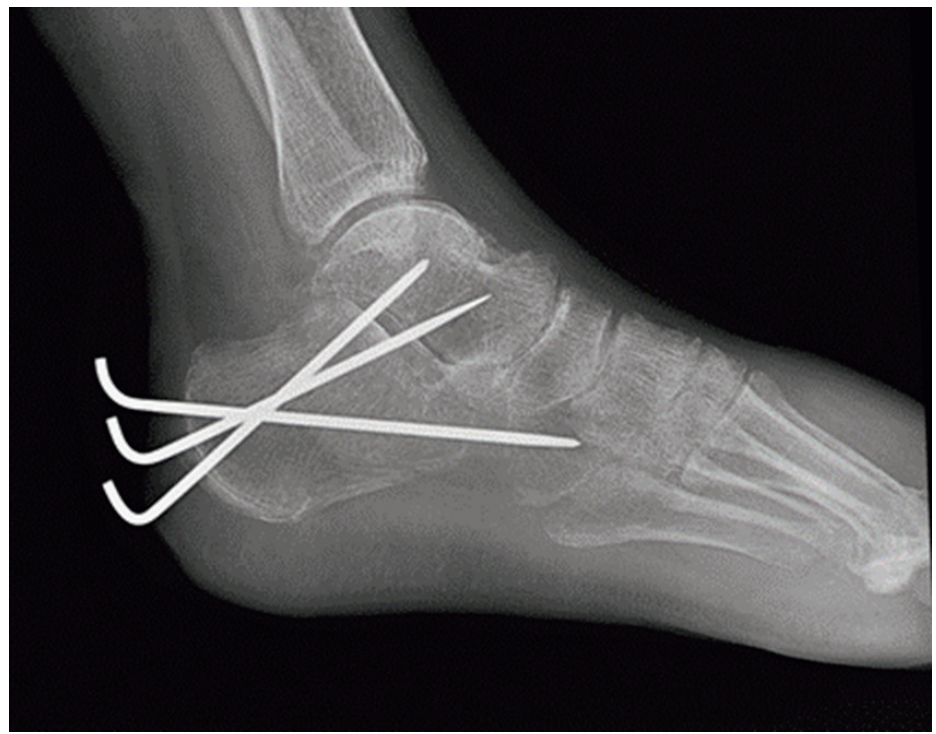

52 歳の女性。踏み台から転落して左踵骨骨折を受傷し、手術が行われた。術後翌日の単純エックス線写真(別冊No. 3)を別に示す。

この患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

第51回国家試験 午後42

大腿骨近位部骨折に対する人工骨頭置換術(後方アプローチ)後、全荷重が可能な状態での理学療法で適切でないのはどれか。

第57回国家試験 午前9

18 歳の女子。動作時の足底部の痛みを訴えた。足底腱膜炎の診断で超音波治療を行う。

正しいのはどれか。(改)

第58回国家試験 午前17

75 歳の男性。 2 型糖尿病でインスリン療法中。腎症、高血圧症および増殖前網 膜症を合併しており、週 3 回血液透析と理学療法のため外来通院している。運動療法で正しいのはどれか。

第54回国家試験 午前29

内反足に対する最も適切な靴の補正はどれか。

第48回国家試験 午後33

脳卒中片麻痺の間接的嚥下訓練で食道入口部を広げる効果があるのはどれか。