基礎理学療法学|理学療法士国家試験問題|21問〜40問

第52回国家試験 午前27

延髄の障害でみられやすい症状はどれか。

第57回国家試験 午後25

開放性運動連鎖による運動はどれか。2つ選べ。

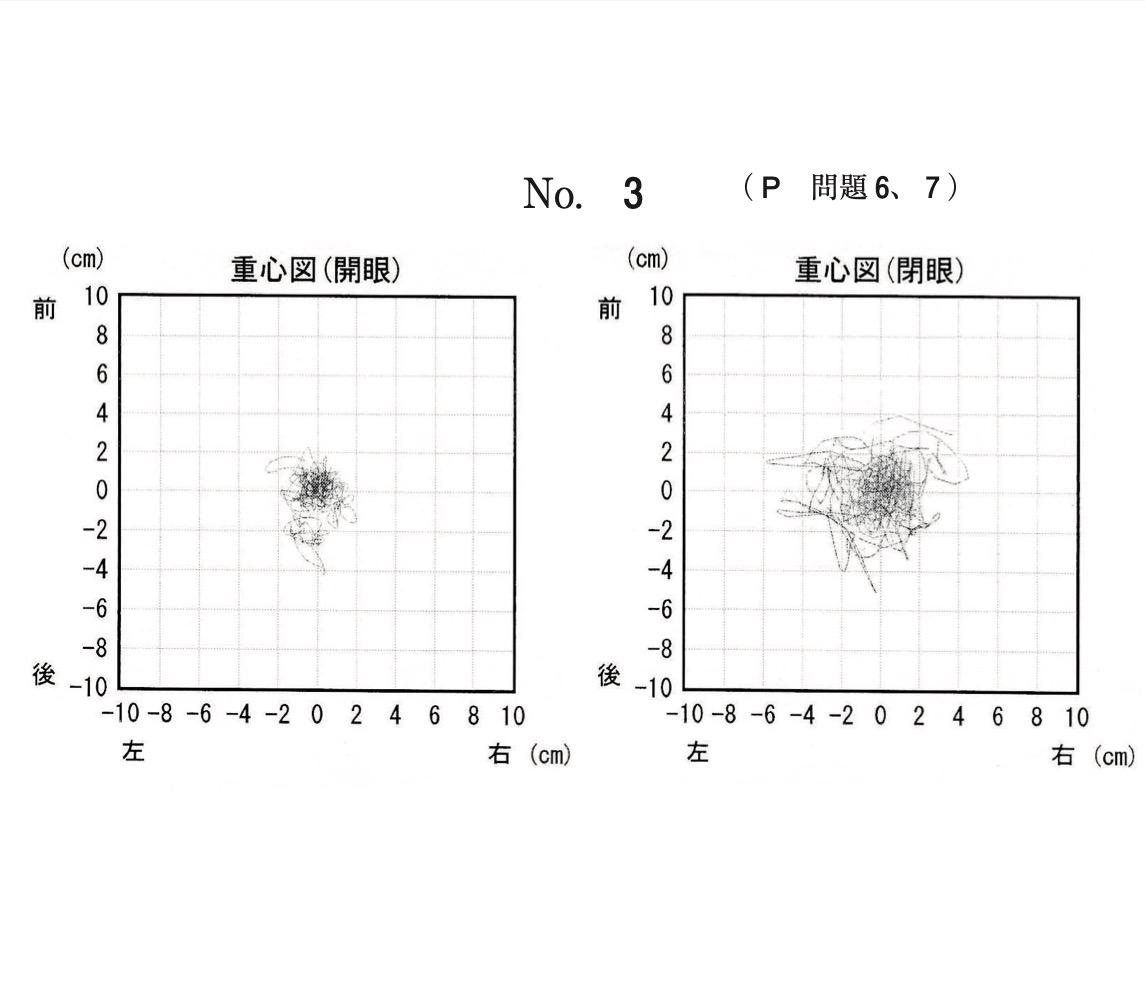

第58回国家試験 午後7

この患者の左右へのバランス障害に対する踵の補正で適切なのはどれか。

第54回国家試験 午後32

Kienböck病で障害させるのはどれか。

第53回国家試験 午前37

フレイルの高齢者の特徽について正しいのはどれか。

第47回国家試験 午後3

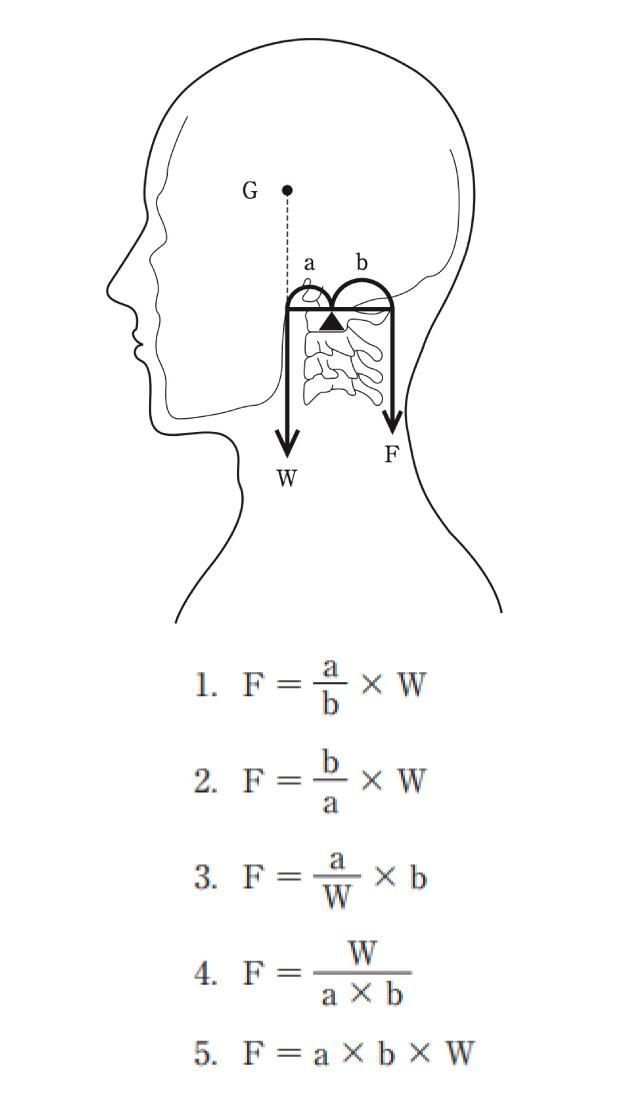

重量(W)の頭部を支える力(F)の算出式はどれか。

ただし、Gは頭部の重心である。

第55回国家試験 午後4

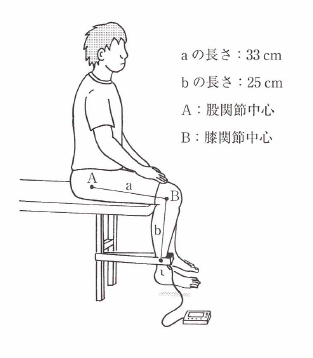

図に示す方法で筋力測定器を用いて膝関節伸展等尺性筋力を測定したところ、測定値は28 kgfであった。

膝関節伸展トルクはどれか。

第58回国家試験 午前25

厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準 2013」で、強度が4METs以上となる運動の例はどれか。

第57回国家試験 午前6

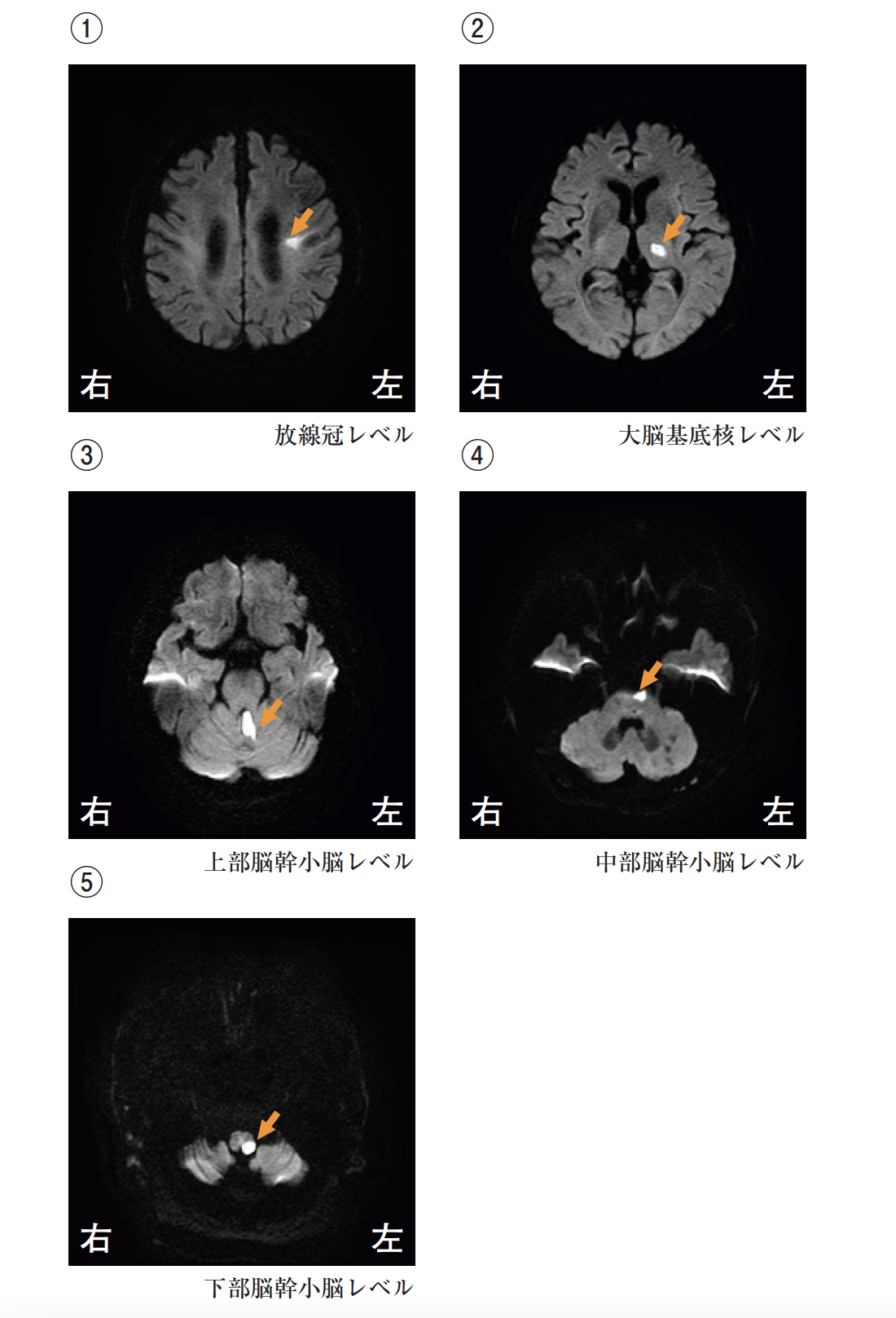

78 歳の男性。脳梗塞。左顔面神経麻痺および右片麻痺を呈する。頭部 MRI の拡散強調像(別冊No. 2)を別に示す。

梗塞巣として考えられるのはどれか。

第49回国家試験 午後45

顎関節にある関節円板の動きに直接関係する筋はどれか。

第54回国家試験 午後6

26歳の男性。20歳ころから乗り物のつり革を握ると放しにくいことを自覚し始め、四肢遠位筋優位の筋力低下を自覚するようになった。母親にも同様の症状がある。前頭部に脱毛があり、側頭筋や咬筋が委縮し、顔の幅が狭く頬がこけた顔貌をしている。

認められる可能性が高いのはどれか。

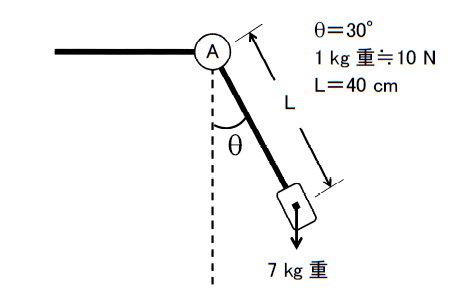

第49回国家試験 午前20

図のように、棒の先に7kg重の錘を付けた。

このときのAにかかるトルクはどれか。ただし、棒の重量は無視できるものとする。

第49回国家試験 午前48

運動学習が成立する過程で起こるのはどれか。2つ選べ。

第56回国家試験 午前34

病巣と症状の組合せで正しいのはどれか。

第49回国家試験 午前30

尿意のない頸髄損傷患者において尿意の代償とならない徴候はどれか。

第58回国家試験 午後31

PTB 式下腿義足のソケットにおける荷重部位で正しいのはどれか。

第54回国家試験 午前23

固定負荷にて行う運動負荷試験はどれか。

第55回国家試験 午後25

腱反射が亢進する疾患はどれか。

第54回国家試験 午前47

アテトーゼ型脳性麻痺に残存しやすい原始反射はどれか。

第54回国家試験 午後21

最もエビデンスレベルが高いのはどれか。