理学療法評価学|理学療法士国家試験問題|161問〜180問

第52回国家試験 午前3

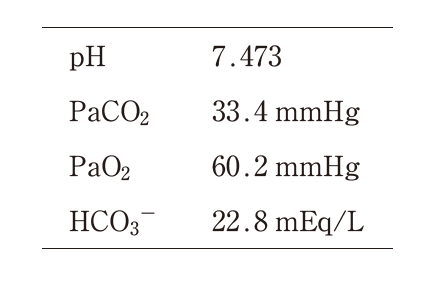

動脈血ガス分析の結果を表に示す。

正しいのはどれか。

第47回国家試験 午後28

椅子に座ろうとして殿部をつく際に、強い衝撃を伴った。

こうした動作となる本質的な原因として正しいのはどれか。

ただし、関節可動域自体に制限はないものとする。

第52回国家試験 午前12

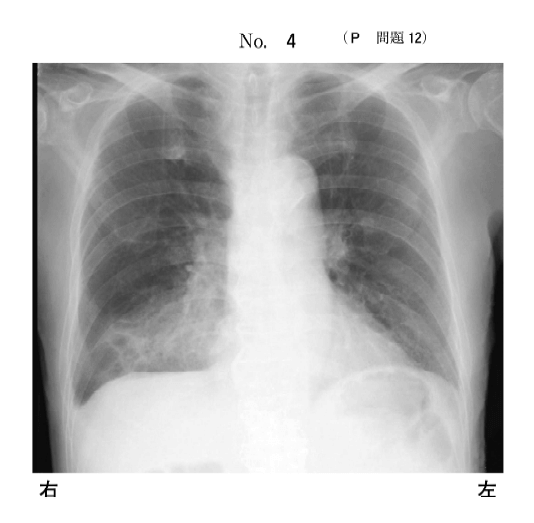

嚥下障害がある患者の胸部エックス線写真を別に示す。予想される理学所見はどれか。

第49回国家試験 午前12

24歳の男性。バイクに乗っていて乗用車と衝突し救急搬送された。頸椎脱臼骨折の診断で手術を受けた。

MMTの結果を表に示す。機能残存レベルはどれか。

第54回国家試験 午前4

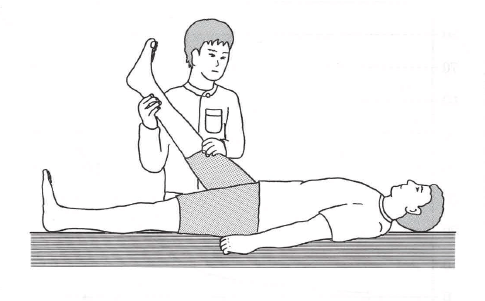

検査方法を図に示す。

この検査で陽性となるのはどれか。

第54回国家試験 午前33

上腕二頭筋腱炎で陽性所見を呈する検査はどれか。

第54回国家試験 午前7

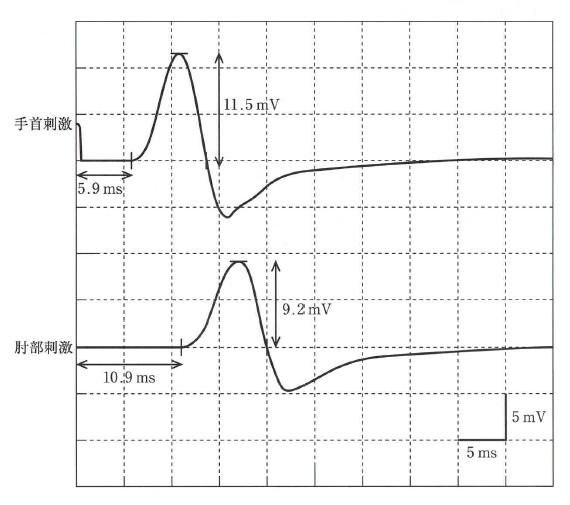

正中神経を手首と肘部で電気刺激した運動神経伝導検査の波形を示す。

この運動神経伝導検査から考えられる病態はどれか。

ただし、手首と肘部の刺激部位間の距離は175mmである。(正常範囲:振幅3. 5mV以上、運動神経伝導速度48m/s以上)

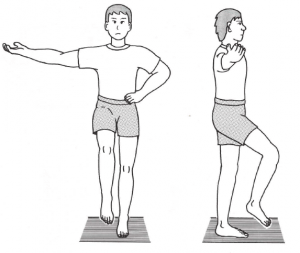

第54回国家試験 午後1

可動域制限のない患者に図のような肢位をとらせたところ5秒間保持できた。Danielsらの徒手筋力テストにおける段階3以上と推測できる筋はどれか。

第47回国家試験 午後1

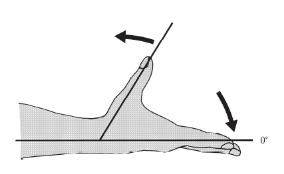

母指の関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)を図に示す。

正しいのはどれか。

第48回国家試験 午後19

46歳の男性。肺気腫。咳や痰が頻繁にあり、労作時の息切れもある。現在、外出はできるが、80mほど歩くと息切れのために休まなくてはならない。

この患者のMRC(呼吸困難を評価する質問票)によるグレードはどれか。

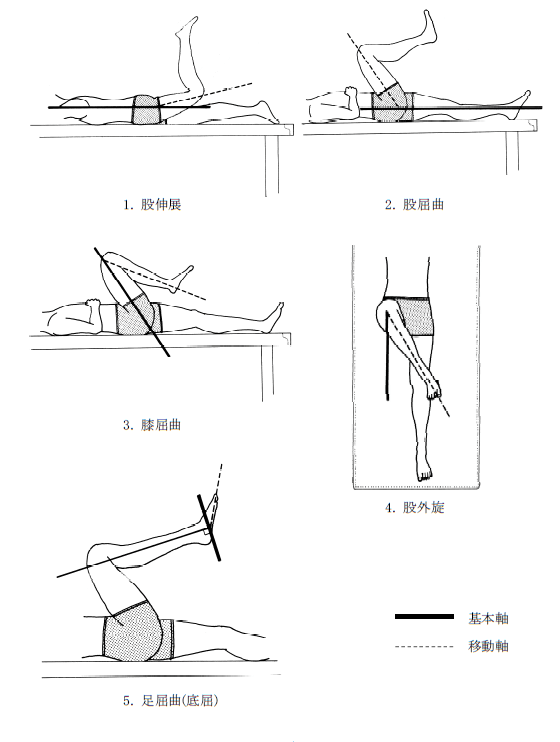

第53回国家試験 午後25

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と測定肢位の組合せで正しいのはどれか。

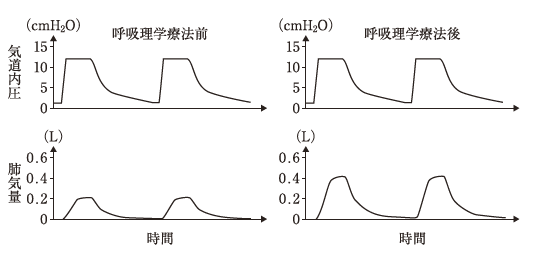

第54回国家試験 午後7

人工呼吸器のモニターに示される気道内圧と肺気量位を図に示す。

理学療法前後で図のような変化がみられた場合、呼吸器系に生じた変化として考えられるのはどれか。

ただし、対象者の自発呼吸はなく、人工呼吸器による陽圧変化のみにより肺気量位が変化しているものとする。

第56回国家試験 午前15

次の文により15、16の問いに答えよ。

45歳の女性。3日前、自宅で荷物を持ち上げた際に、腰部と左下腿の後面から足背外側部にかけての強い痛みがあった。安静にしていたが、疼痛が軽快しないため受診し、腰椎椎間板ヘルニアと診断された。

最も疑われる病変部位はどれか。

第57回国家試験 午後35

疼痛検査に用いるのはどれか。2つ選べ。

第49回国家試験 午前1

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

第56回国家試験 午前6

75歳の男性。肺がん根治術後。

退院時の全身持久性の評価として適切なのはどれか。

第48回国家試験 午前27

老研式活動能力指標に含まれる項目で正しいのはどれか。2つ選べ。

第55回国家試験 午前4

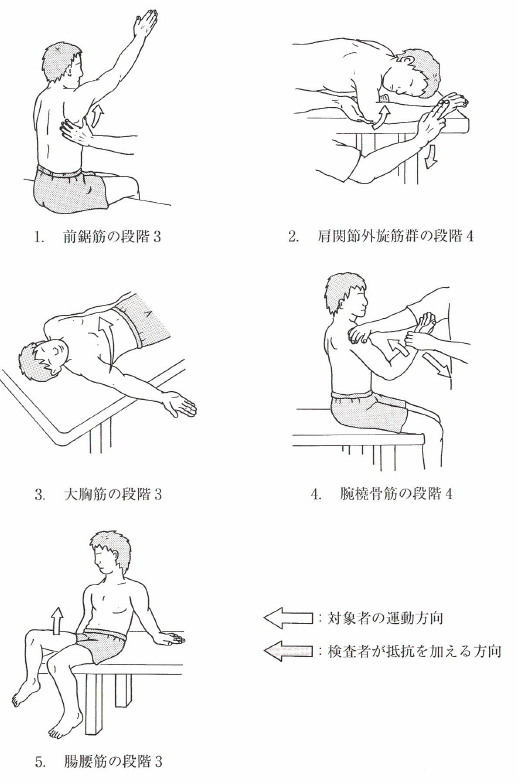

Danielsらの徒手筋力テストによる検査方法を図に示す。

正しいのはどれか。

第55回国家試験 午前36

6分間歩行テストで正しいのはどれか。2つ選べ。

第54回国家試験 午前17

6歳の男児。顕在性二分脊椎症による脊髄髄膜瘤の術後。ハムストリングス、前脛骨筋、後脛骨筋、長母指伸筋および長指伸筋が作用している。下腿三頭筋の作用が弱く、靴型装具を使用することもあるが、独歩可能である。予測されるSharrardの分類の上限はどれか。(改)