理学療法評価学|理学療法士国家試験問題|181問〜200問

第53回国家試験 午前26

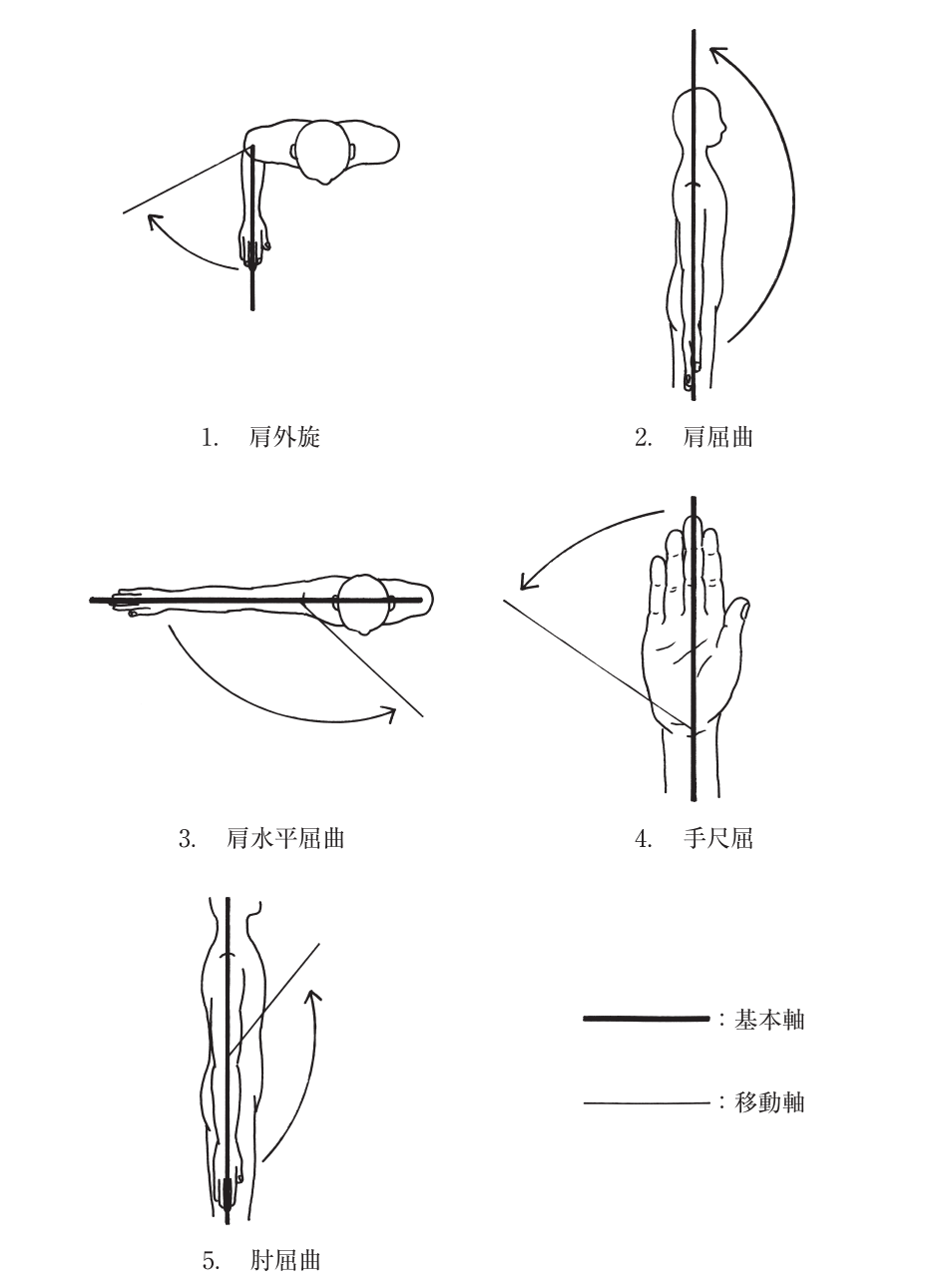

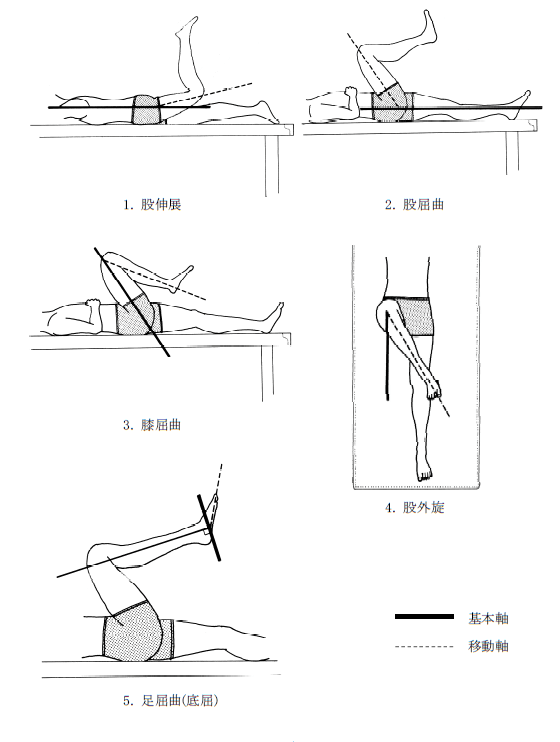

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で前額面上の角度を測定するのはどれか。

第57回国家試験 午後3

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。

第48回国家試験 午後18

80歳の男性。3年前に脳梗塞による右片麻痺を発症したが、独歩は可能であり、ADLは自立していた。肺炎のため1週間の安静臥床が続いた後、伝い歩きはできるものの独歩は困難となった。

最も考えられる原因はどれか。

第57回国家試験 午前1

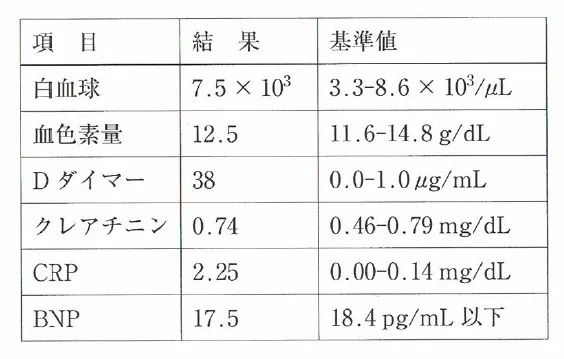

47歳の女性。抗リン脂質抗体症候群の既往がある。右変形性膝関節症に対して高位脛骨骨切り術を3日前に受けた。右大腿部から足部まで発赤を伴う腫脹を認め、Homans徴候陽性である。術後に実施した主な血液検査の結果を表に示す。

術後の合併症として考えられるのはどれか。

第52回国家試験 午後8

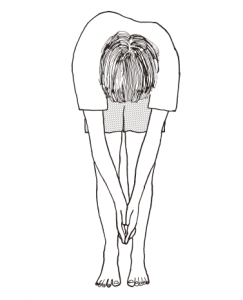

14歳の女子。第5胸椎を頂椎とする側弯症。Cobb角は18度である。体幹前屈時の様子を図に示す。

正しいのはどれか。

第47回国家試験 午前5

骨盤部のエックス線写真(下図)に示す。

認められる所見はどれか。

第54回国家試験 午後26

Danielsらの徒手筋力テストにおいて座位で筋力3を測定できるのはどれか。

第50回国家試験 午前14

次の文により14、15 の問いに答えよ。

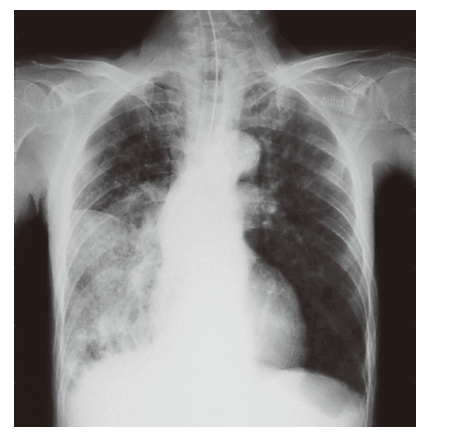

85歳の男性。脳梗塞の既往がある。2 、3か月前から食事中にむせることが多くなっていた。3日前から元気がなく、昨晩から発熱と意識障害とがみられたため救急搬送され気管挿管の上、入院となった。体温38.0℃、呼吸数25/分、左胸部に肺胞呼吸音、右胸部に水泡音が聴取された。エックス線写真を下図に示す。

この患者の症状が生じている原因として最も考えられるのはどれか。

第58回国家試験 午後41

Barthel Index で自立の場合、 5 点となる項目はどれか。 2 つ選べ。

第49回国家試験 午前1

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

第57回国家試験 午前29

FIM の評定で修正自立となるのはどれか。2つ選べ。

第51回国家試験 午前29

Parkinson 病のHoehn&Yahr の重症度分類ステージで適切なのはどれか。

第55回国家試験 午後3

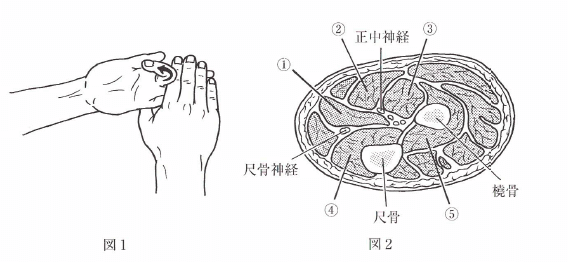

Danielsらの徒手筋力テストによる検査方法を【図1】に、前腕中央部の断面図を【図2】に示す。

図1の方法で段階3を判定できる筋は図2のどれか。

第51回国家試験 午前3

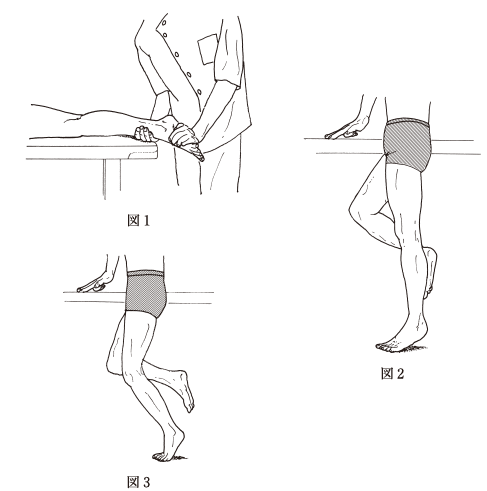

Daniels らの徒手筋力テスト(足関節底屈の検査)を図に示す。

正しいのはどれか。

第49回国家試験 午後5

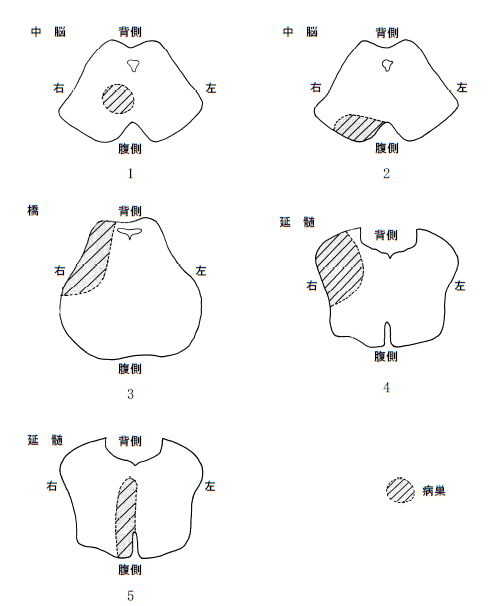

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。

左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。

病巣はどれか。

第50回国家試験 午前44

6分間歩行テストで誤っているのはどれか。

第51回国家試験 午前21

関節可動域測定時の足部の内転の基本軸はどれか。(改)

第49回国家試験 午後30

Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類で基本的機能筋に指定されているのはどれか。2つ選べ。

第56回国家試験 午前35

ASIAの評価法について正しいのはどれか。

第57回国家試験 午前35

認知症のスクリーニング検査はどれか。