理学療法評価学|理学療法士国家試験問題|201問〜220問

第57回国家試験 午後26

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における運動方向と代償運動の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

第50回国家試験 午前32

股関節に屈曲拘縮がある場合に陽性を示すのはどれか。

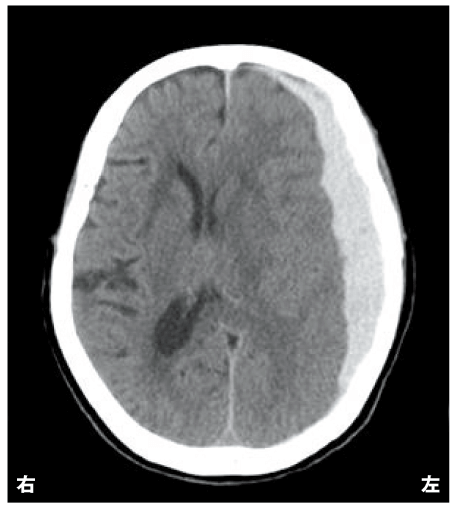

第48回国家試験 午後12

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを下図に示す。

最も考えられるのはどれか。

第52回国家試験 午後10

10歳の男児。Duchenne 型筋ジストロフィー。独歩不可能で、屋外は車椅子で、室内では四つ這い移動が可能。上肢に拘縮はなく、座位で上肢の使用が可能である。

この時期に優先して行うべき評価はどれか。

第50回国家試験 午後3

Danielsらの徒手筋力テストで、段階2の測定肢位で正しいのはどれか。2つ選べ。

第50回国家試験 午前17

80歳の女性。多発性脳梗塞。動作の観察から、明らかな運動麻痺はみられないが軽度の感覚障害が予想される。軽度の認知症があり、口頭での詳細な手順の説明は理解しにくい。

深部感覚検査として適切なのはどれか。

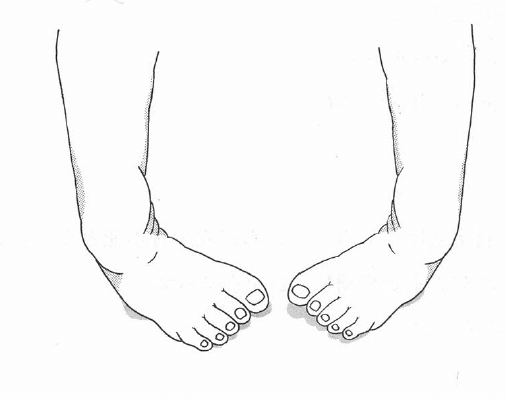

第56回国家試験 午前8

6歳の男児。潜在性二分脊椎。足部の変形を図に示す。

MMTを行ったところ、大腿四頭筋の筋力は5、内側ハムストリングスは3、前脛骨筋は3、後脛骨筋は2であった。

Sharrardの分類による障害レベルはどれか。

第50回国家試験 午後45

深部腱反射と反射中枢の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

第53回国家試験 午前1

68歳の女性。変形性股関節症。発症して10年が経過し、右人工股関節全置換術を施行することとなった。術前評価として歩行分析を行ったところ、右立脚期にDuchenne歩行が観察された。

この患者に行う検査として重要度が低いのはどれか。

第56回国家試験 午前31

GMFMで正しいのはどれか。

第57回国家試験 午後33

Parkinson 病の評価で適切なのはどれか。

第53回国家試験 午後1

36歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷のため3日前に入院した。病室訪問時、呼びかけても閉眼しており、大きな声で呼びかけたが開眼せず、体を揺さぶって初めて開眼したがすぐに閉眼してしまう。

JCS(Japan coma scale)で評価した意識レベルはどれか。

第51回国家試験 午後16

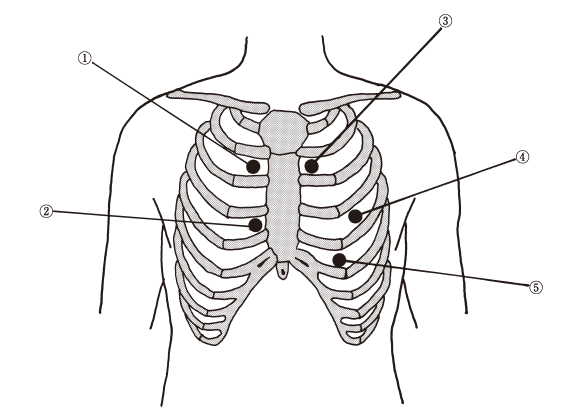

大動脈弁閉鎖不全の雑音を最も聴取しやすい部位はどれか。

第53回国家試験 午前7

70歳の男性。脳卒中による右片麻痺。現在のADLは次のとおりである。食事は普通食を先割れスプーン使用で自立、整容は自立、更衣は自立。トイレは部分介助、入浴は部分介助。背臥位から自力で起き上がり端座位保持可能だが、車いすへの移乗は監視が必要。移動は車椅子にて自立。排便や排尿は時々失禁がある。

Barthel Indexの得点はどれか。

第55回国家試験 午後7

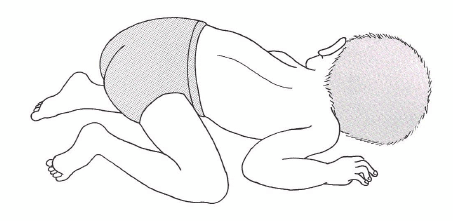

8か月の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺。腹臥位で図のような姿勢を示す。

影響しているのはどれか。

第54回国家試験 午前26

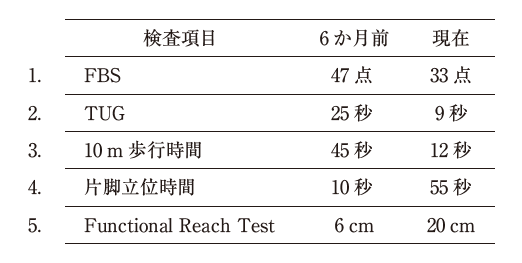

検査結果を表に示す。6か月前と比べてバランス機能の低下を示すのはどれか。

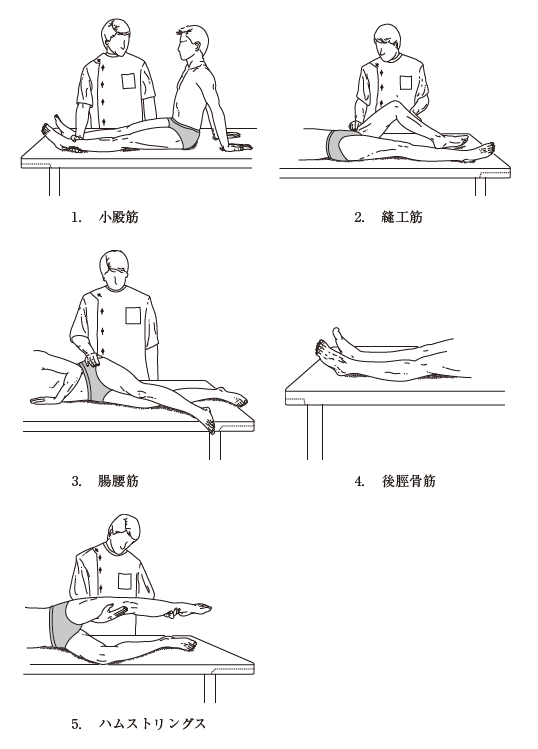

第51回国家試験 午前7

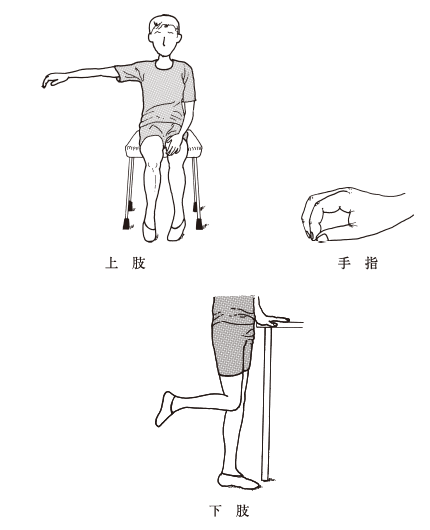

脳卒中右片麻痺の麻痺側運動機能についてBrunnstrom法ステージの検査を行ったところ、図に示す段階までの運動が可能であった。

評価の組合せで正しいのはどれか。

第53回国家試験 午後35

がん患者の身体機能評価尺度はどれか。

第54回国家試験 午前10

65歳の男性。視床出血による左片麻痺。救急搬送され保存的治療が行われた。発症後3日より脳卒中ケアユニットでの理学療法を開始。このとき覚醒しておらず、大きな声で呼びかけたが開眼しなかったため、胸骨部に痛み刺激を加えたところ、刺激を加えている手を払いのけようとする動きがみられた。

この患者のJCS(Japan Coma Scale)での意識障害の評価で正しいのはどれか。

第57回国家試験 午前5

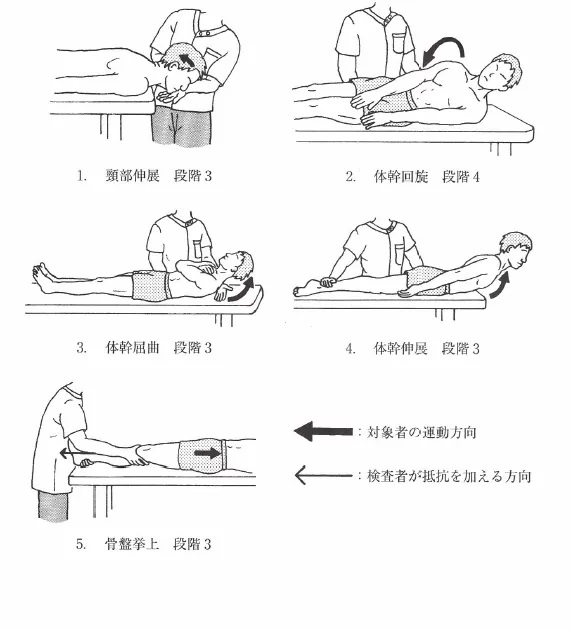

Danielsらの徒手筋力テストによる頸筋・体幹筋のテストで正しいのはどれか。