理学療法評価学|理学療法士国家試験問題|221問〜240問

第49回国家試験 午前2

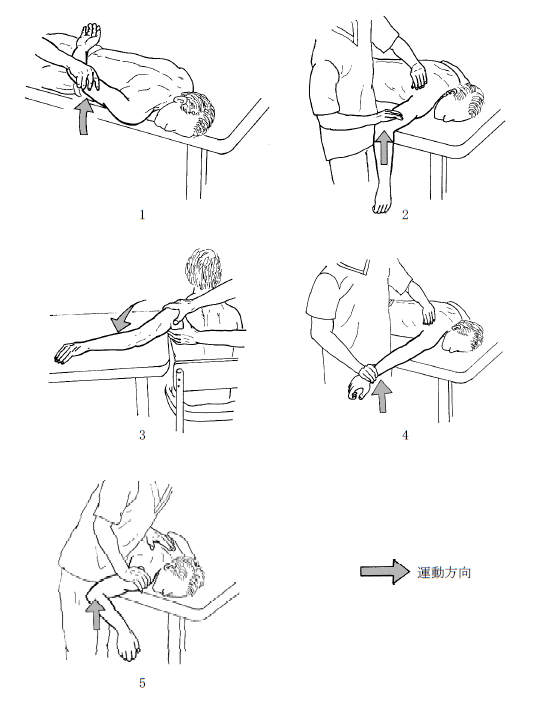

Daniels らの徒手筋力テストで三角筋後部線維のテストとして正しいのはどれか。

第47回国家試験 午前24

Danielsらの徒手筋力テストにおいて、筋力を抗重力位で判定するのはどれか。2つ選べ。

第51回国家試験 午前5

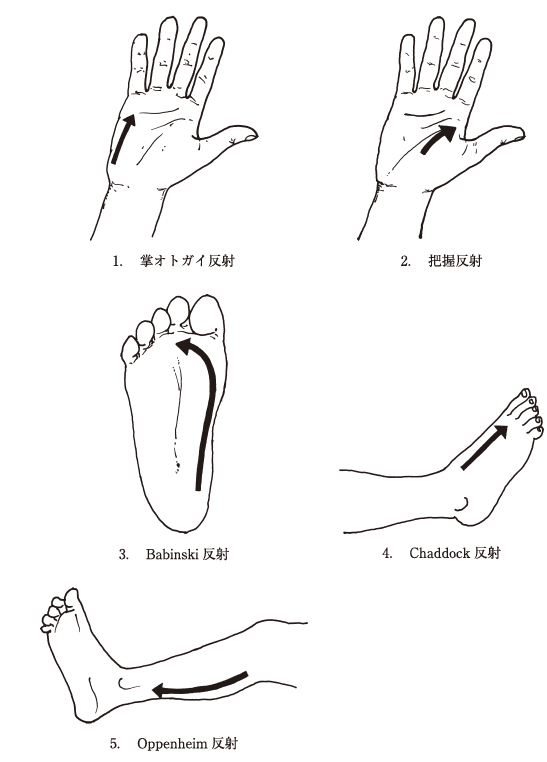

反射検査の刺激部位で正しいのはどれか。

第49回国家試験 午前47

FIMで5点に評定されるのはどれか。2つ選べ。

第48回国家試験 午前23

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で測定開始肢位が座位で実施されているのはどれか。(改)

第51回国家試験 午後15

60歳の女性。体重50kg。急性心筋梗塞発症後、回復期に心肺運動負荷試験を施行した。最高酸素摂取量は毎分890mLであった。

この患者の代謝当量はどれか。

第52回国家試験 午後9

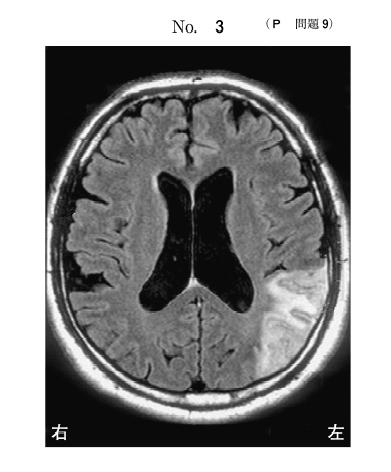

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを下図に示す。

この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

第57回国家試験 午前14

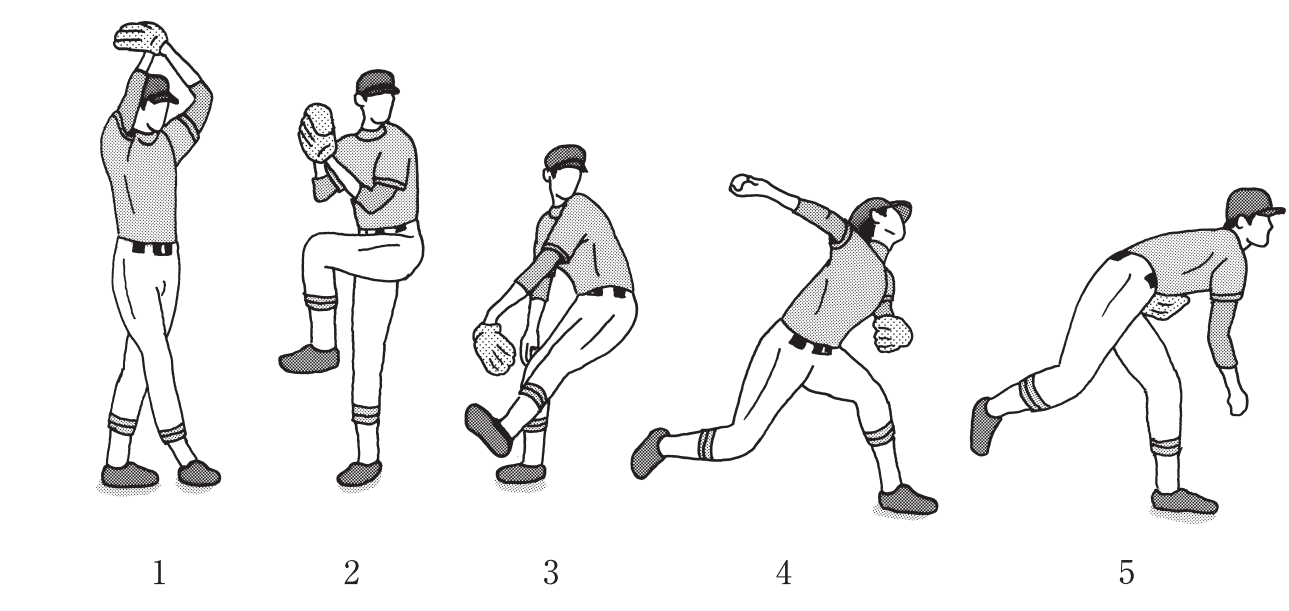

13 歳の男子。7歳から野球を始め、中学生から投手となった。投球動作中に右肘に痛みを感じるようになり、病院を受診した。理学療法評価時、肘関節の外反ストレステストを実施したところ、肘関節の内側に疼痛が誘発された。

痛みが出現する動作はどれか。

第48回国家試験 午後24

感覚検査で、その過程や結果を理学療法士が視覚的に観察できるのはどれか。

第49回国家試験 午後13

58歳の女性。12年前発症の関節リウマチ。突然指が伸展できなくなり受診した。

受診時の手の写真を下図に示す。

障害されたのはどれか。

第50回国家試験 午前23

Daniels らの徒手筋力テストで、腓腹筋の検査をする際に代償的に働く筋はどれか。

第54回国家試験 午後8

75歳の男性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。右短下肢装具を装着し四脚杖を使用して介助なく20mまでの歩行が可能である。食事は左手で普通のスプーンやフォークを使用して介助なく可能だが箸は使えない。

歩行と食事のFIMの点数の組み合わせで正しいのはどれか。

第58回国家試験 午前31

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で、足・足部の参考可動域角度が 30°である運動方向はどれか。

第48回国家試験 午後38

一側の顔面神経麻痺の評価で優先度の低いのはどれか。

第53回国家試験 午後25

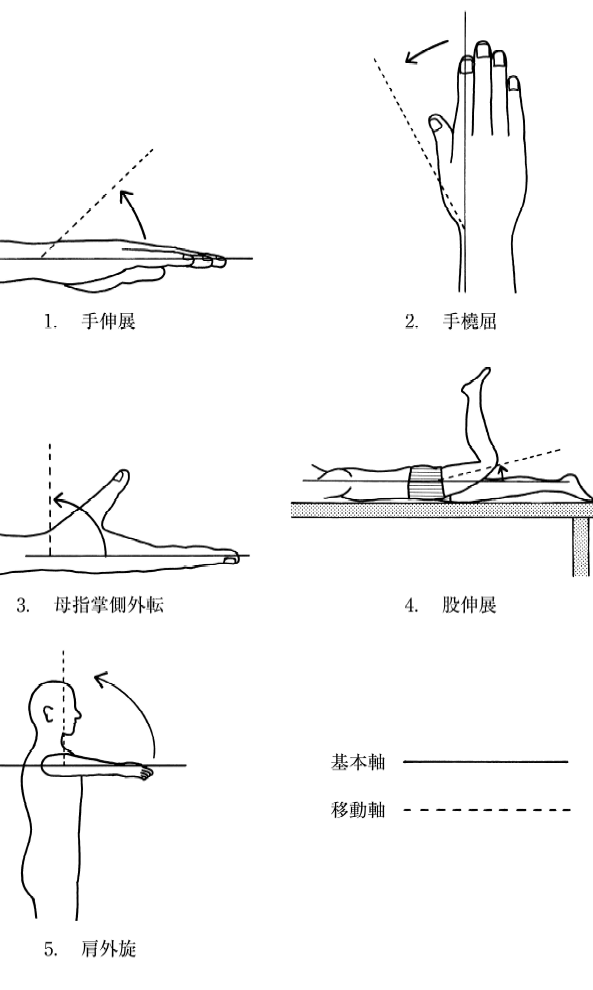

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と測定肢位の組合せで正しいのはどれか。

第48回国家試験 午前34

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

第50回国家試験 午前43

FBS(functional balance scale)で正しいのはどれか。2つ選べ。

第53回国家試験 午前3

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

第50回国家試験 午後47

FIMのトイレ動作で評価される項目はどれか。2つ選べ。

第55回国家試験 午前33

肩関節の関節可動域が屈曲100°、伸展10°、外転60°、外旋5°、内旋45°の肩関節周囲炎患者で障害されやすい動作はどれか。