平成29年度(第52回)理学療法士国家試験問題|午後-19問〜午後0問

第52回国家試験 午後1

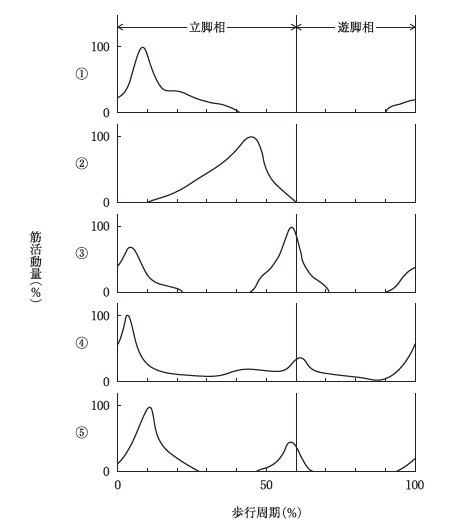

健常成人の平地歩行時の下肢筋活動を図に示す。

下腿三頭筋の筋活動に相当するのはどれか。

第52回国家試験 午後2

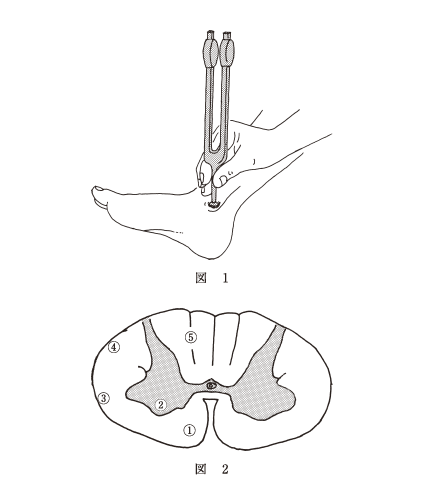

図1の検査で異常がみられた場合、図2の脊髄横断面の模式図において損傷が考えられる部位はどれか。

第52回国家試験 午後3

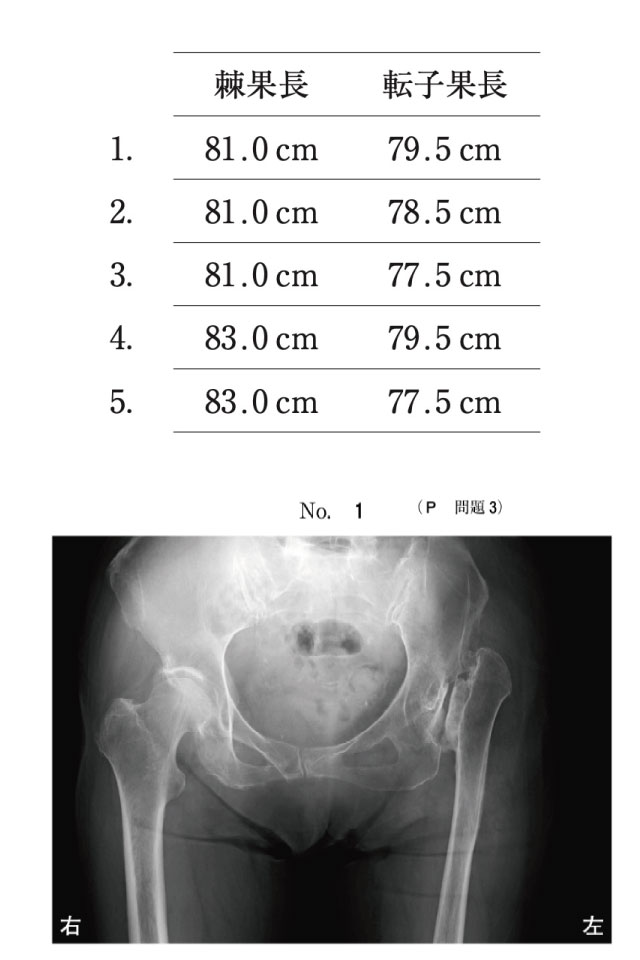

患者の股関節部エックス線写真を下図に示す。大腿骨および下腿骨に骨折はなく、膝関節の変形や可動域制限はない。右大腿長44.0 cm、両側の下腿長35.5 cm、右下肢の棘果長83.0 cm であった。

左下肢の肢長検査で正しいのはどれか。

※画像あり。

第52回国家試験 午後4

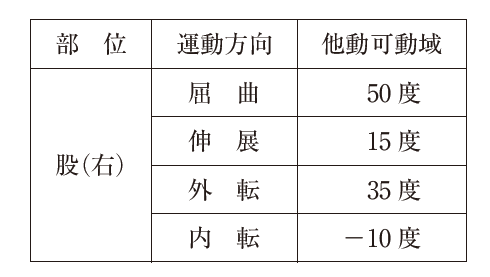

右股関節の可動域を表に示す。快適速度で直線路を歩行した場合に予想される特徴はどれか。

第52回国家試験 午後5

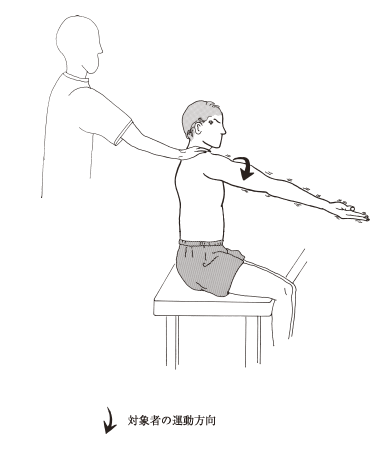

Daniels らの徒手筋力テストで肩関節屈曲(前方挙上)の段階の測定をする際、図のような代償がみられた。

代償動作を生じさせている筋はどれか。

第52回国家試験 午後6

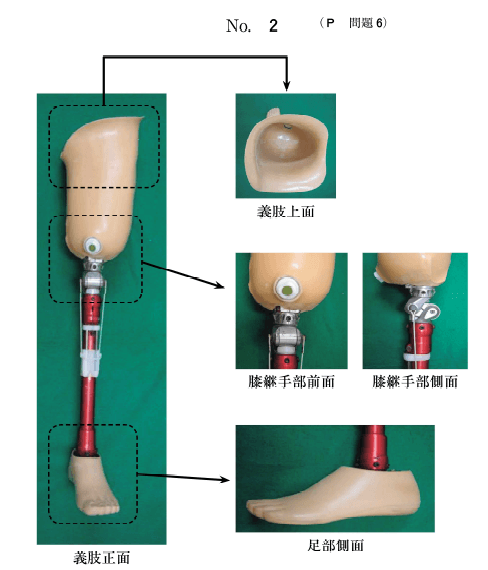

義肢の写真を下図に示す。

使われている部品はどれか。

第52回国家試験 午後7

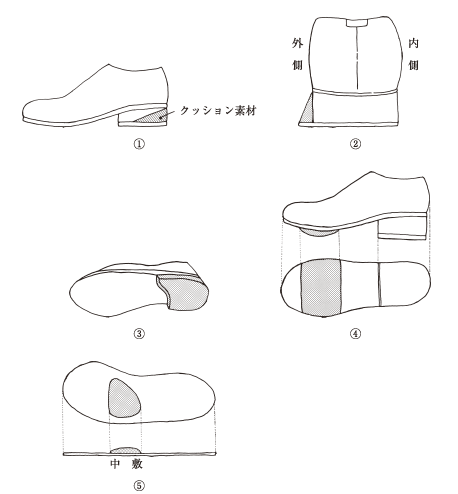

病態と図に示す靴の補正との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

第52回国家試験 午後8

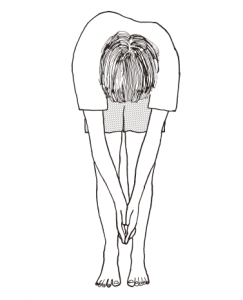

14歳の女子。第5胸椎を頂椎とする側弯症。Cobb角は18度である。体幹前屈時の様子を図に示す。

正しいのはどれか。

第52回国家試験 午後9

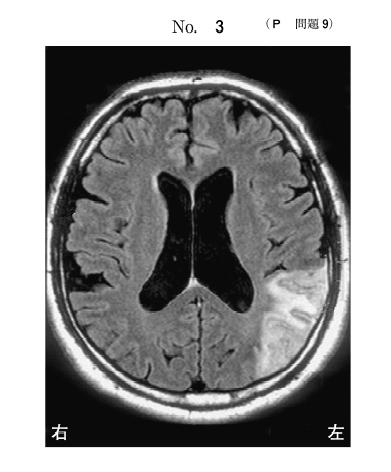

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを下図に示す。

この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

第52回国家試験 午後10

10歳の男児。Duchenne 型筋ジストロフィー。独歩不可能で、屋外は車椅子で、室内では四つ這い移動が可能。上肢に拘縮はなく、座位で上肢の使用が可能である。

この時期に優先して行うべき評価はどれか。

第52回国家試験 午後11

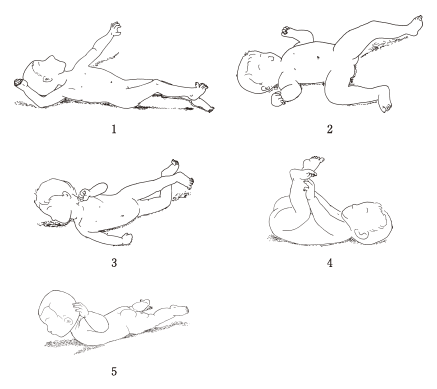

Down症候群で乳児期前半にみられる特徴的な姿勢はどれか。

第52回国家試験 午後12

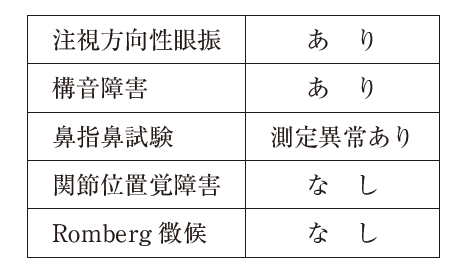

58歳の男性。歩行時のふらつきを訴えて受診した。歩隔はやや広いが左右方向は安定しており、前後方向への振り子様の歩容がみられる。検査結果を表に示す。

協調運動改善のための理学療法として適切なのはどれか。

第52回国家試験 午後13

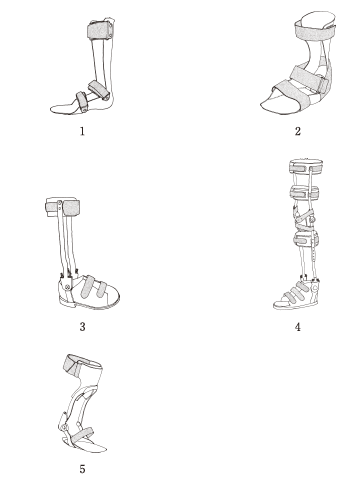

65歳の男性。被殻出血による右片麻痺。発症後2か月。意識レベル、認知機能および左下肢の機能に問題はない。右足関節の位置覚障害がみられる。起居動作は自立し、座位は安定している。現在、平行棒内での歩行練習中である。歩行中、右下肢の振り出しは可能であるが、踵接地がみられず、右下肢立脚中期に膝折れを認める。Brunnstrom法ステージ右下肢Ⅲ、右下腿三頭筋のMAS(modified AshworthScale)は2である。

歩行に用いる最も適切な装具はどれか。

第52回国家試験 午後14

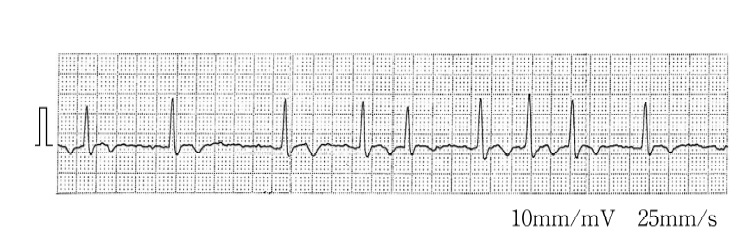

75歳の男性。冠動脈バイパス術後。病棟での運動療法中に胸部不快感を生じた。そのときのモニター心電図を下図に示す。

この患者にみられるのはどれか。

第52回国家試験 午後15

70歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。線分抹消検査では紙面の左下方の線分抹消が行えず、車椅子駆動時には左側を壁にぶつけることがあった。

理学療法として適切なのはどれか。

第52回国家試験 午後16

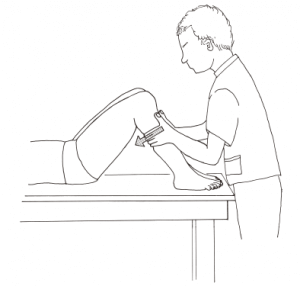

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。

実施した検査を図に示す。矢印は力を加えた方向を示す。

この検査で陽性となったとき、損傷されたのはどれか。

第52回国家試験 午後17

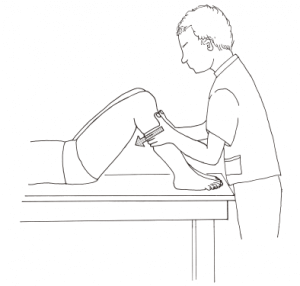

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。

他に損傷がなかった場合、優先すべき治療はどれか。

第52回国家試験 午後18

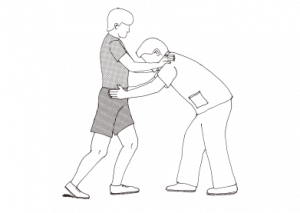

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅣ。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。

この目的として誤っているのはどれか。

第52回国家試験 午後19

42歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日目。四肢体幹の重度な麻痺と呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理の状態である。

この時期に行う理学療法で適切なのはどれか。

第52回国家試験 午後20

多職種で構成される病院内のカンファレンスに出席する際に、先輩から「この会議は、チームビルディングは成熟していて活発な議論がなされるが、コンフリクトマネジメントに課題がある」と助言を受けた。

このカンファレンスにおける対応として最も優先すべきなのはどれか。